Aujourd’hui, de plus en plus de jeunes designers se tournent vers l’autoproduction…

J’y suis attentif et je les comprends : tant d’éditeurs manquent de courage…

Quel fut le tournant décisif pour votre marque ?

La Ya Ya Ho (1984). Il nous a fallu quatre ans pour développer ce système d’éclairage basse tension halogène, dont tous les éléments étaient mobiles. Nous avons dépensé tout le capital et même emprunté deux fois. La seconde, le banquier m’a dit : « Mais à qui allez-vous vendre ça ? » Elle est toujours au catalogue aujourd’hui…

À regarder votre parcours, il semble que vous ayez souvent pris de substantiels risques financiers !

Je suis un homme de risques, dans tous les domaines de ma vie ! Soit, l’argent a de l’importance, mais seulement quand il permet d’avancer. Aujourd’hui, j’en ai suffisamment, mais dans deux ans ? Je serais prêt à tout miser pour une nouvelle invention. J’aime jouer de toute façon. Lorsqu’on arrête de jouer, c’est que la mort est proche…

Lorsqu’on parle de vous, c’est souvent le mot « poésie » qui revient…

Oui, en effet, c’est toujours celui que l’on emploie. Ça m’énerve un peu, je préfèrerais « gaité ». Je m’amuse beaucoup dans mon travail et je suis heureux si je peux faire sourire les gens. Néanmoins, « sérieux » demeure le qualificatif le plus important à mes yeux, car c’est ce qui ne se voit pas, la qualité cachée à l’intérieur de la lampe.

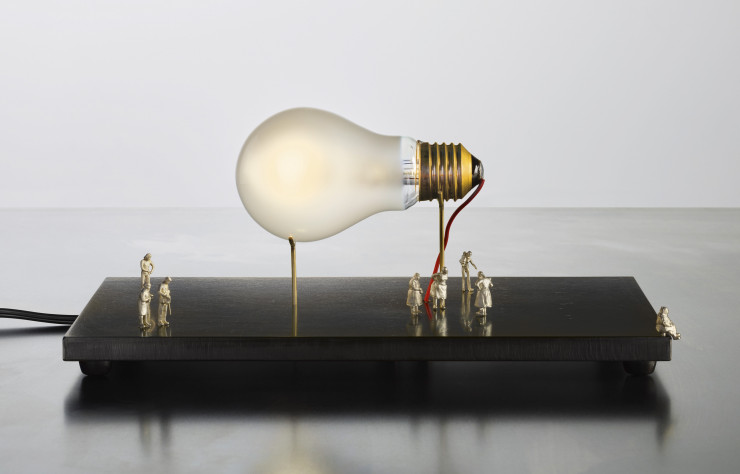

Pourquoi pas « artiste » ? Centre Pompidou, musée Stedelijk d’Amsterdam… Vos créations sont entrées au musée. Le MoMA de New York, qui fut le premier à intégrer votre lampe Bulb dans ses collections permanentes, en est à douze pièces…

Je n’en ai pas le mode de fonctionnement. Je pense qu’un artiste doit avoir une forme d’égoïsme, être complètement centré sur lui-même pour créer. Or, j’ai encore de la place pour les autres ! Certes, c’est un honneur d’entrer au musée mais pas un but. J’ai un ami peintre qui dit que les musées sont des terminus et j’ai encore envie d’avancer !

Et que vous inspire le marketing ?

Depuis toujours, c’est un mot sale. On ne sait plus d’où vient notre envie, on nous crée des « must-have » dans un perpétuel lavage de cerveau… Mon attitude est très démodée, vous savez : d’abord je crée, ensuite je vais sur le marché. On aime ou on n’aime pas ! Je suis d’ailleurs surpris de notre succès puisque nous n’avons jamais eu de véritable démarche commerciale.

Vous considérez-vous comme un ambassadeur de la création allemande ?

De façon curieuse, on m’a souvent pris pour un Italien !

Est-ce un compliment ?

Les Italiens ont beaucoup appris du design nordique avant de s’émanciper. J’ai une grande admiration pour Achille Castiglioni, à qui j’ai rendu hommage en transposant son style dans les technologies modernes avec la Hot Achille, ou encore pour Michele De Lucchi, qui a su rester libre. Ses créations sont d’une telle sensualité !

Est-il facile de travailler avec vous ?

Je ne suis pas plus facile à travailler qu’à vivre ! En général, je rumine une idée pendant de longs mois et, un jour, je dessine un croquis sur un coin de nappe ou je bricole un bout de maquette. Je cherche alors dans l’équipe qui sera le meilleur pour prendre le relais. Si l’on s’est mal compris, je ne l’arrête pas, je veux que mes collaborateurs s’engagent, qu’ils soient à mes côtés dans le risque. Mais la plupart du temps, je reviens à mon concept. Il faut écouter ses intuitions.

N’est-ce pas un peu frustrant pour vos collaborateurs ?

En tout cas, ils restent ! Beaucoup travaillent avec moi depuis plus de vingt ans. Mais c’est moi qui ai le cerveau le plus jeune !

Votre catalogue comporte des créations de certains d’entre eux ou de jeunes designers…

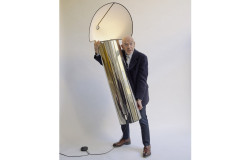

Lorsqu’on me présente une bonne idée et que l’équipe l’adoube, on la produit. Ce fut le cas de la Ilios de Franz Ringelham ou de la Light Structure de Peter Hamburger. Je suis également ouvert à des gens qui n’ont pas l’étiquette de designer : on m’attribue toujours à tort la Campari Light qui est signée du photographe Raffaele Celentano. Parfois, comme c’est le cas pour la Grasl, imaginée en 1973 par Jan Roth, la production est infime, on ne doit en vendre qu’une quarantaine par an. Mais j’insiste pour qu’elle reste au catalogue, malgré les protestations de l’atelier qui est obligé de stocker les pièces et de les mettre en production au compte-gouttes ! Nous serions trop tristes sans notre petit « brin d’herbe ».

Un produit qui n’a jamais eu de succès ?

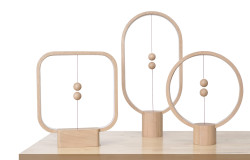

La Zak Zarak, signée Lutz Pankow en 2012. Dans cette lampe de bureau très ludique, des aimants remplacent les ressorts et crochets traditionnels, ce qui lui permet de pivoter à 360 °. Cet échec reste incompréhensible.

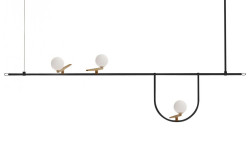

Certains de vos admirateurs ont créé des pièces vous rendant hommage. Ron Gilad, par exemple, avec sa suspension Dear Ingo…

Oui, il a eu du succès avec cette production. J’ai trouvé la démarche un peu opportuniste. Ce luminaire, ce n’est pas vraiment moi !