Ferruccio Laviani, 62 ans, architecte, designer et directeur artistique milanais, a travaillé de très bonne heure avec les plus grandes figures italiennes de ses différents univers professionnels, avant de devenir un maestro lui-même… Un statut que cet homme discret réfute, bien que, derrière une image tranquille, il n’hésite pas à avancer des points de vue très tranchés. Luminaires, tables, bars, restaurants ou appartements… leur versant gai et pop ne doit pas nous tromper. Ce sont autant d’instantanés dans un parcours riche, qui ne souffre aucune étiquette.

IDEAT : Ferruccio Laviani est-il aujourd’hui un maestro du design ?

Ferruccio Laviani : N’exagérons rien. J’ai eu la chance de commencer très tôt, à 23 ans. À Milan, j’avais fini d’étudier le design à la Scuola Politecnica di Design, une école privée, puis l’architecture à la faculté du Politecnico di Milano, où Gio Ponti, Achille Castiglioni ou Bruno Munari enseignaient. Dès ma première année, j’ai travaillé chez l’architecte Michele De Lucchi (le jeune homme est recommandé par son professeur, Bruno Scagliola, ex-collaborateur d’Ettore Sottsass chez Olivetti, NDLR). J’ai été propulsé dans un monde où Michele De Lucchi faisait du mobilier pour Olivetti, des projets pour Swatch ou encore des cuisines.

À 26 ans, je suis devenu son assistant. J’ai aussi participé à des collections Memphis avec Ettore Sottsass ainsi qu’avec Achille Castiglioni. Connaître un Vico Magistretti, de la génération de mes grands-parents ou presque, m’a permis de traverser les époques. À 30 ans, j’avais fréquenté tous ces maestri.

IDEAT : En faculté d’architecture, étudiez-vous le design ?

Ferruccio Laviani : Quand j’avais 18 ans, en 1978, il n’y avait pas de faculté de design. Il n’y avait même pas de matière « design » dans le cursus d’architecture. Et quand Achille Castiglioni enseignait, ses cours de professeur invité appartenaient à la section « mobilier ». Pourtant, ces professeurs, comme l’architecte Marco Zanuso, étaient aussi des professionnels du design. En tous cas, je ne suis pas venu au design par passion. La fac d’architecture terminée, je ne savais pas quoi faire.

IDEAT : Vous êtes né à Crémone, une ville de luthiers. Un élément neutre ou déterminant pour la suite ?

Ferruccio Laviani : Crémone est une petite commune de 4 000 habitants au milieu de la campagne. Elle doit sa célébrité aux Stradivarius : la seule école au monde à faire des violons s’y trouve. Après le collège, c’était soit le lycée scientifique, soit des établissements d’enseignements professionnels… Très peu pour moi. Et là-bas, à la fin des années 70, l’ouverture sur le monde venait des Allemands, des Américains et des Japonais, tous attirés par le violon. Mon père, mélomane, épris d’opéra, a tenté de me mettre au piano. Il s’est rapidement fait une raison, mais je me suis quand même retrouvé dans une école de luthiers ! Il y avait un atelier bois à la disposition des étudiants de deux sections, « lutherie » et « travail du mobilier ».

Grâce à ma mère, j’ai pu passer en milieu d’année en section « mobilier ». J’aimais dessiner, mais je voulais étudier les arts orientaux à Venise pour devenir égyptologue ! Mon père, à bout, a voulu que je fasse comme tout le monde. Donc, de guerre lasse, je me suis aussi inscrit en architecture, là où mon meilleur ami étudiait. Je ne connaissais personne à Milan. À l’époque, j’étais également animateur sur une radio libre, au grand dam de mon père. Aujourd’hui encore, la musique reste ce que j’aime par-dessus tout.

IDEAT : Diplômé, familier des grands maîtres, saviez-vous enfin quoi faire ?

Ferruccio Laviani : À Milan, au début des années 80, nous étions au maximum cinq à étudier le design à l’école. La vague du mouvement Memphis déferlait et travailler avec de grands éditeurs industriels était quelque chose d’accessible. Comme un mixer – bzzzz ! –, j’ai transformé ce qui entrait dans ma tête pour en sortir quelque chose. Nous étions plus décontractés qu’aujourd’hui dans notre façon de faire parce qu’on évoluait indifféremment au milieu du design, de l’art ou de la mode. Ce n’était ni cloisonné ni forcé.

IDEAT : Quelle impression gardez-vous des années 80 ?

Ferruccio Laviani : Achille Castiglioni ou Alessandro Mendini étaient des seniors et ils avaient une énergie et des avis tranchés que ma génération ne possédait pas forcément. Ces gens m’ont appris à regarder le design avec une optique différente. Ce qui m’agace actuellement, c’est quand on me demande si je connais bien les « nouveaux designers ». Or, je ne pense jamais qu’un ou une designer est intéressant(e) simplement parce qu’il est jeune.

« Le graphisme exprime vraiment, pour moi, le sens et l’esprit d’une époque. »

IDEAT : Frayer avec les maestri du design italien, cela libère ou cela oblige ?

Ferruccio Laviani : J’étais fou d’Ettore Sottsass et de Memphis. D’un autre côté, j’adorais Achille Castiglioni qui était complètement à l’opposé. Les rencontrer tous les deux m’a poussé vers l’éclectisme. Je n’ai jamais eu honte de produire tantôt quelque chose de « décoratif », tantôt quelque chose de « design ». J’assume parfaitement une sorte de « bipolarité ». Cela m’a d’ailleurs aidé quand j’étais directeur chez Flos, Foscarini ou Kartell. Pour travailler avec ces trois grands éditeurs, parler trois langages sans que rien ne se chevauche est fondamental. S’il y a une leçon que j’ai apprise des maestri, c’est bien celle-là.

IDEAT : Pensiez-vous au succès en dessinant votre lampe Bourgie, best-seller de Kartell ?

Ferruccio Laviani : Moi, je suis plus « tripal » que cérébral. Le type calé pontifiant sur du sur-signifiant, ce n’est pas moi. J’ai des idées, mais pas de théorie. À la fin des années 90, j’en ai eu assez du faux minimalisme. J’avais besoin d’autre chose. Bourgie, le nom de cette lampe, vient de la chanson d’Ashford and Simpson, Bourgie Bourgie, dont le refrain soutient que tout le monde veut être bourgeois. Moi, j’aimais bien l’ironie que sous-entendait le détournement d’un objet au style bourgeois. En revanche, j’ai détesté être étiqueté ensuite de « néo-baroque », alors que cela n’a évidemment rien à voir avec l’esprit pop dans lequel la lampe Bourgie a été créée !

IDEAT : Chaque année, sur le stand de Kartell, au Salon de Milan, c’est la foule, les flashs… Quid de tant d’effervescence ?

Ferruccio Laviani : Le Salon du meuble, pour moi, commence quatre mois avant son inauguration. Donc, quand il ouvre, de mon point de vue, c’est la fin ! Et à ce moment-là, j’en ai assez et n’ai plus le temps de voir quoi ce soit ! Lorsque j’imagine le stand de Kartell, je me dis que c’est l’image de l’entreprise qui va être diffusée toute l’année. Dans les années 90, le désir d’impact n’était pas aussi prégnant. Aujourd’hui, tandis que je dois réaliser le trente-deuxième opus, je suis toujours autant paniqué ! Pas par rapport au projet lui-même, mais parce que je sais que les louanges ne durent qu’un temps : le jour où vous faites une erreur, on vous torpille en oubliant vos précédents états de service.

« Quand je conçois une lampe pour Kartell, ma première préoccupation, c’est le prix en boutique. »

IDEAT : Les stands post-confinements sont-ils toujours aussi dispendieux en énergie et en matériaux non recyclables ?

Ferruccio Laviani : Ces mois de confinement ont beaucoup changé les comportements. Les gens, moi le premier, ont consommé via leur ordinateur. Le lien physique a, un temps, été mis de côté. Certains prédisaient la fin des boutiques, alors qu’en réalité, à la première ouverture, elle faisait salle comble ! Ce qui est désormais certain, c’est que le lien physique reste central ; il n’y a qu’à constater le succès du Fuorisalone.

Mais la façon de voir des entreprises évolue, distribution comprise. À l’heure des métavers, l’évolution reste toutefois progressive. On parle beaucoup de développement durable, mais j’ai vu des stands pires qu’avant ! J’essaie, moi, pour le moins, de travailler avec du papier, par exemple. Je trouve plus pertinent d’agir étape par étape, même si la question est urgente.

IDEAT : Suivez-vous vos projets du début à la fin ou déléguez-vous ?

Ferruccio Laviani : Non, non et non. Mon studio n’est pas si grand. Et même si certains projets ont requis vingt-cinq personnes, notamment pendant trois ans pour Dolce & Gabbana, avec des boutiques et des défilés, ou pour des maisons particulières… Maintenant, nous sommes douze. Je suis sur tous les chantiers. Je connais exactement tout ce qui sort du bureau, puisque je les suis du début à la fin. Parce que si un client m’appelle, je ne peux quand même pas répondre que je ne sais pas, que c’est quelqu’un d’autre qui planche sur le projet ! C’est une question de professionnalisme et de responsabilité. Je ne travaille pas sur des pièces en édition limitée.

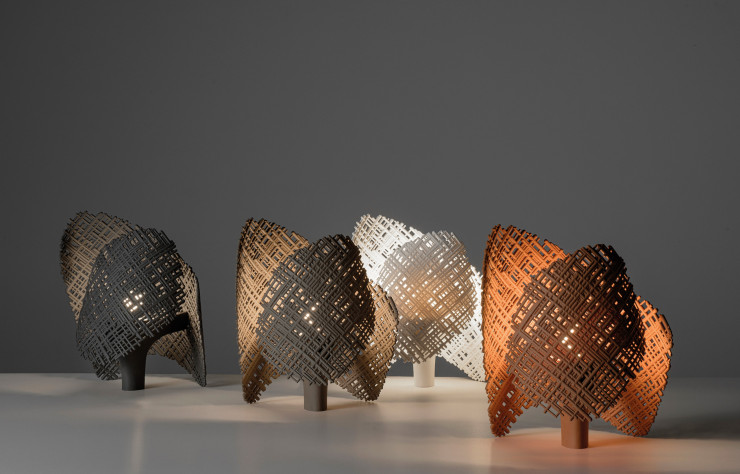

IDEAT : Pourquoi tant de luminaires ?

Ferruccio Laviani : J’ai toujours pensé que les lampes étaient de petites sculptures à poser chez soi. J’ai appris une chose en France, c’est cette façon d’en mettre plusieurs dans un espace, en jouant avec la lumière et les ombres des abat-jour. C’est bourgeois, mais ça marche. Là, autour de moi, il y en a de toutes sortes d’allumées. C’est d’ailleurs ce que j’ai commencé à faire avec l’éditeur Foscarini, il y a trente ans, quand Rodolfo Dordoni était alors directeur artistique. Je sais aussi ce que je ne suis pas capable de faire. Je ne suis pas Patricia Urquiola, par exemple, qui maîtrise parfaitement la création de sièges. J’aime beaucoup concevoir des luminaires, des tables ou des armoires, mais pas des sièges.

IDEAT : Que pensez-vous du débat autour du plastique ?

Ferruccio Laviani : Notre regard a, bien entendu, changé sur cette matière, mais on ne fabrique pas, aujourd’hui, de lampe en plastique pour la jeter le lendemain. L’un des problèmes centraux, c’est plutôt le plastique des bouteilles et des emballages. D’un autre côté, à la montagne, en Suisse, je n’ai jamais vu de bouteille traîner dans un champ… Les gens y sont-ils si extraordinaires pour qu’ils aient créé une filière de recyclage avec un lieu de collecte ? Ailleurs, on jette presque ses poubelles dans la mer ! Cela relève aussi, pour moi, d’une question de culture et d’éducation.

Le mobilier de Kartell, ce n’est pas une bouteille en plastique. On le fabrique pour que les gens le gardent longtemps. Nous travaillons aujourd’hui sur des bioplastiques issus du recyclage. En 1992, sur mon second stand pour Kartell, une section montrait des poubelles en plastique recyclé. Mais pour avoir du plastique recyclé utilisable pour fabriquer un produit aujourd’hui, il faut disposer d’une structure moléculaire particulière. Ça peut fonctionner pour une poubelle, mais c’est plus difficile pour un siège qui doit être résistant. Maintenant on sait le faire, mais cela a pris du temps. C’est pourquoi les injonctions au changement immédiat me font un peu rire.

IDEAT : Vous avez récemment aménagé un appartement milanais. Vous êtes disponible pour cela ?

Ferruccio Laviani : Pour moi, c’est plus facile de m’exprimer dans une boutique. Le problème de la maison particulière, c’est la nécessité d’entrer dans la vie intime de quelqu’un. On devient l’architecte, l’architecte d’intérieur, le designer, l’ami, voire le confesseur, et vous n’avez plus d’horaires. Un rideau vu dans un magazine ? On vous appelle à onze heures du soir et vous devez être disponible. C’est très difficile.

Je le fais pour des amis et quand j’ai carte blanche, comme pour l’appartement en question. Je n’aime pas l’idée du travail qui ne finit jamais. C’est anxiogène. En revanche, j’aime bien créer des ambiances dans lesquelles les gens vont s’installer à leur manière, mais encore une fois, sans entrer dans leur intimité.

IDEAT : Quels sont les domaines qui vous inspirent ?

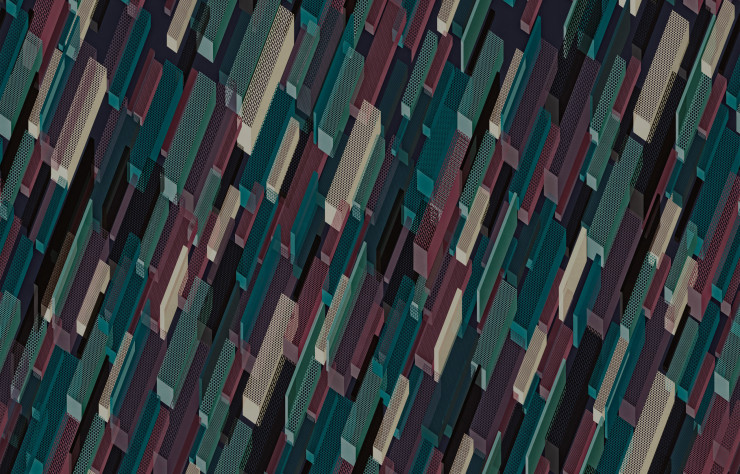

Ferruccio Laviani : Beaucoup de mes inspirations viennent du graphisme. L’un des premiers livres que j’ai achetés après l’avoir vu dans le studio de Michele De Lucchi, c’était un ouvrage du graphiste et typographe Milton Glaser. J’en étais fou. Quand je suis arrivé la première fois chez Kartell, le directeur possédait deux tableaux de lui. J’ai trouvé le moyen de les placer dans une exposition sur l’éditeur, au Palazzo Reale, à Milan, en 2019. Le graphisme exprime vraiment, pour moi, le sens et l’esprit d’une époque. J’aime aussi l’art, la communication, le cinéma…

Et quand je dis l’art, je ne parle pas seulement d’art contemporain. J’adore les Flamands, Hans Memling. Et Sonia Delaunay. En revanche, je n’apprécie pas beaucoup les choses néo-pop un peu business, façon Murakami. J’aime davantage les mariages entre classique et contemporain… une table d’Eero Saarinen qui côtoie un meuble Empire, par exemple.

IDEAT : Comment vous sentez-vous aujourd’hui en tant que designer à Milan ?

Ferruccio Laviani : Je fais, bien sûr, partie du paysage milanais. J’ai commencé ici. La ville a beaucoup changé. Elle est devenue plus européenne. Beaucoup d’investissements ont été placés dans l’art, de la Fondation Prada au HangarBicocca. On ne s’y sent pas isolé du reste du monde. Milan est au centre de l’Europe, à une heure de Paris ou de Berlin. C’est très pratique. Et j’aime changer d’air. Quand je rends visite à mes amis français, je deviens français. C’est bien de vivre des expériences différentes, qui nous enrichissent.

IDEAT : Quels domaines vous attirent ?

Ferruccio Laviani : Je n’ai pas d’idées préconçues. Quiconque vient me voir avec un projet intéressant est toujours le bienvenu. S’il y a un bon feeling, c’est parfait. Mais je dois avouer que quand j’arrive au studio à 7 heures pour repartir à 21 heures, après, pour moi, le design, c’est fini. Je regarde d’autres choses, je vois des amis. À part Rodolfo (Dordoni, NDLR) qui est comme un frère, je ne fréquente pas particulièrement d’architectes ni de designers.

Ma vie, c’est ma vie, elle n’est pas circonscrite au design. Je ne suis pas quelqu’un qui part en vacances avec un bloc-notes. Des choses me frappent, mais je suis suffisamment investi au studio pour ne pas en rajouter et faire tous les vernissages. J’y vais parfois. J’ai beaucoup de respect pour mon travail, mais pas pour mon personnage public.

IDEAT : Votre discrétion est-elle un choix personnel ou politique ?

Ferruccio Laviani : Me montrer n’est pas dans mes cordes. C’est quelque chose que j’ai appris jeune, chez Kartell. Il y venait des stars, des designers de premier plan, et je sais rester juste derrière. Sincèrement, je n’ai jamais beaucoup aimé me montrer. Mais du coup, à force qu’on me dise, surpris : « Aaah ! C’est vous ? », j’ai dû me résoudre à faire appel à une attachée de presse.

IDEAT : Est-ce utopique d’imaginer du design reflétant les enjeux du monde actuel ?

Ferruccio Laviani : Je ne sais pas si les designers sont dans une bulle ou non. Personnellement, il m’est arrivé plusieurs fois de m’exprimer sur les réseaux sociaux, les gens savent ce que je pense. Je viens d’une famille où nombreux sont ceux qui ont fait la guerre. Socialement, mon point de vue n’est pas celui de la droite. Le monde a changé, mais il importe de garder une vision républicaine, même si, actuellement, la gauche italienne rencontre beaucoup de difficultés.

Cependant, je crois toujours que mon travail influence la société ; quand je conçois une lampe pour Kartell, ma première préoccupation, c’est le prix en boutique. Pour rendre un produit industriel, cela coûte énormément à Kartell. Covid-19 ou crise énergétique, l’actualité impacte notre activité, or nous sommes tous dans le même bateau. Ce qui est important, c’est l’éducation et la culture. Il ne s’agit pas de se montrer optimiste, il faut agir concrètement. Alors, j’espère que ce que nous sommes en train de vivre pourra donner lieu à une nouvelle Renaissance, à un nouvel humanisme.