L’automne s’annonce riche en dialogues visuels : jeunes architectes en pleine effervescence à la Cité de l’architecture et du patrimoine, duel posthume entre Jackson Pollock et Andy Warhol à Madrid, exploration des blessures terrestres par Otobong Nkanga au musée d’Art moderne de Paris et plongée dans l’habitat contemporain aux Photaumnales de Beauvais. Quatre arrêts, quatre expositions, quatre visions du monde en pleine métamorphose.

À lire aussi : Venise à l’heure de la Biennale : entre héritage historique et expérimentations architecturales

1. Nouvelle garde : les jeunes architectes redessinent la ville

Distinguées par le ministère de la Culture, 24 équipes de jeunes architectes et paysagistes présentent leur travail à la Cité de l’architecture et du patrimoine, dressant les contours de professions en pleine mutation.

Depuis 1980, le ministère de la culture honore, tous les deux ans, une vingtaine d’équipes d’architectes etcde paysagistes de moins de 37 ans à travers le palmarès des AJAP (Albums des jeunes architectes et paysagistes). La promotion 2023 est présentée à la Cité de l’architecture et du patrimoine qui les consacre avec l’exposition «Traverser les marges».

Le commissariat a été confié à l’architecte et journaliste Cyrille Véran, qui esquisse les résonances communes entre les 24 lauréats : «Ils inventent des actions collectives dans l’espace public pour le réinvestir, s’engagent dans la fabrication de la ville avec les habitants et les usagers, sensibilisent à l’intérêt public de l’architecture, nourrissent les débats.» Quinze agences d’architecture, quatre ateliers de paysagistes, mais également cinq lauréats dans une nouvelle catégorie baptisée « Autres voies de l’architecture ».

L’objectif ? Rendre compte de la diversité des métiers aujourd’hui offerte par ces études plurielles, à l’image du travail mené par l’association Abité (Laurianne Jacques, David Fontcuberta Rubio et Rafael José Salcedo), engagée dans la médiation architecturale et culturelle. Parmi les primés figure aussi Éjo, coopérative regroupant Fanny Costecalde, Benjamin Froger, Lucie Garzon, Guillaume Wittmann et Mélissa Ruel. Installés à Mont-Saint-Vincent, en Saône-et-Loire, ils concentrent leur travail sur un périmètre limité, un territoire rural et vivant, en portant sur celui-ci un regard curieux, attentif et optimiste.

On retrouve également BRA, tandem breton formé par Timothée Chateau et Simon Masson, très impliqués dans leur région, tenant à l’écart «toutes influences idéologiques désuètes». Le palmarès distingue par ailleurs des paysagistes engagés comme Iris Chervet ou Les Marneurs (Antonin Amiot, Geoffrey Clamour et Julien Romane), qui témoignent du renouveau de cette profession. Après son inauguration à Paris, l’exposition sera montrée à Nice et à Marseille.

> « Traverser les marges ». À la Cité de l’architecture et du patrimoine, 1, place du Trocadéro et du 11-Novembre, 75016 Paris, jusqu’au 28 novembre. Citedelarchitecture.fr

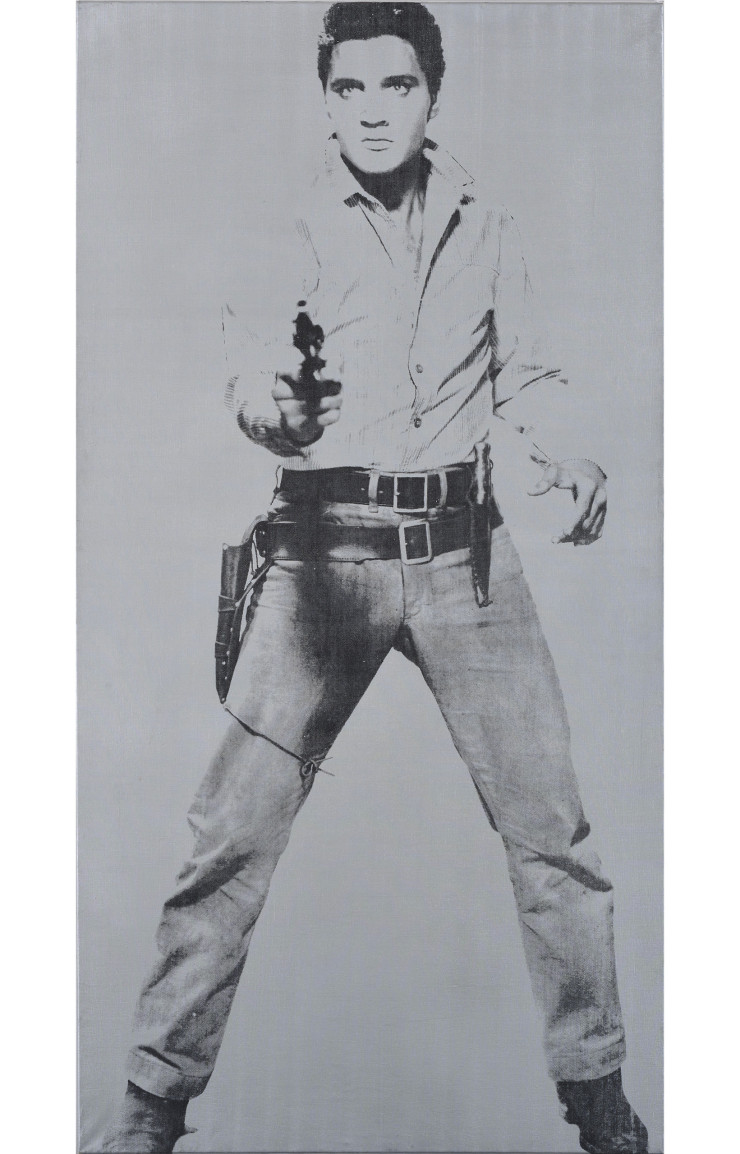

2. Jackson Pollock vs Andy Warhol : le face-à-face américain à Madrid

Jackson Pollock incarne l’expressionnisme abstrait, Andy Warhol, le pop art. À Madrid, une exposition réunit ces deux piliers de l’avant-garde américaine qui bouleversèrent les conventions artistiques de leur époque.

Archétype du génie tourmenté, marqué par l’alcoolisme et les excès, Jackson Pollock meurt en 1956, à l’âge de 44 ans, dans un accident de voiture. Il accède alors au statut d’icône. À l’époque, Andy Warhol produit encore des illustrations pour des magazines de mode. Son heure de gloire ne sonnera que six ans plus tard, avec les Campbell’s Soup Cans et les portraits de Marilyn Monroe, d’Elvis Presley ou d’Elizabeth Taylor.

Si rien n’atteste d’une rencontre entre les deux artistes, le musée Thyssen-Bornemisza, de Madrid, a néanmoins décidé de les réunir. Certes, leur conception de l’art les oppose : Pollock l’appréhende comme un moyen d’exprimer des émotions, Warhol comme un miroir de la société de consommation. Mais tous deux ont rompu radicalement avec la figuration traditionnelle et inventé leur propre processus de fabrication. L’un a défini l’action painting en jetant de la peinture sur de grandes toiles posées au sol, l’autre, le pop art, en répétant la même image à l’infini.

De manière insidieuse, l’une des œuvres magistrales de cette exposition, Brown and Silver I, réalisée en 1951 par Pollock, semble liée à la série Death and Disasters, d’Andy Warhol. La palette de cette composition, réduite à quelques couleurs (noir, brun et argenté) apposées directement du pot sur une toile non apprêtée à l’aide de bâtons et de seringues, lui donne une vibration métallique qui résonne avec certaines sérigraphies de Warhol représentant des carcasses de voitures, des corps inertes, des routes jonchées de débris (en souvenir du destin tragique de Pollock ?).

Le parcours révèle ainsi que Jackson Pollock n’a pas toujours été un maître de l’abstraction, ni Warhol un provocateur mystérieux. À l’image de cette photographie qui l’immortalise souriant face à l’objectif de Dennis Hopper.

> «Warhol, Pollock And Other American Spaces». Au Museo nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid (Espagne), jusqu’au 25 janvier 2026. Museothyssen.org

3. Otobong Nkanga : la mémoire du sol, la poésie des ruines

Née dans un pays dévasté par l’exploitation minière, Otobong Nkanga ne cesse aujourd’hui d’interroger, quel que soit le support, les liens qui unissent l’Homme à son environnement.

Pétrole, gaz, or, charbon, étain… Le Nigeria – pays natal d’Otobong Nkanga – regorge de ressources naturelles. Si leur exploitation par des compagnies internationales a entraîné de nombreux conflits au cœur des communautés indigènes, elle provoque aussi la dégradation de l’environnement. De ce constat, l’artiste, qui vit à Anvers, en Belgique, tire la substantifique moelle de son œuvre.

Dessins, peintures, sculptures, photographies ou vidéos lui permettent d’illustrer cette histoire, ses dommages sur la pollution de l’eau, la biodiversité et les écosystèmes. En témoignent les pièces présentées lors de sa première exposition monographique au musée d’Art moderne de Paris, dont Unearthed – Sunlight, l’une des quatre tapisseries monumentales (350 cm x 600 cm) qui composent la série Unearthed et matérialisent les quatre paliers de l’univers, des profondeurs marines à la surface de la Terre. Unearthed – Sunlight symbolise l’étage supérieur ; il est baigné par la lumière du soleil et révèle un paysage désolé dans lequel émerge un arbre à la cime brûlée.

Mais si le sol est aride et la végétation en souffrance, certaines plantes y germent, suggérant l’idée que la vie peut et doit persister. Ce message d’espoir et de résilience nourrit aussi le dessin Social Consequences V : The Harvest qui, suivant la trame du scénario de « cause à effet », aborde les relations complexes entre l’Homme et la nature, cette fois à travers une silhouette féminine aux pieds bien ancrés dans une terre abîmée. Souvent, une corde apparaît, reliant chaque œuvre entre elles, à la manière d’un lien mémoriel entre passé et avenir.

«I Dreamt Of You In Colours» au musée d’Art moderne de Paris, 11, avenue du Président Wilson, 75016 Paris, jusqu’au 22 février 2026. Mam.paris.fr

4. Photaumnales 2025 : photographier l’habitat, penser le monde

Pour leur 22e édition, les Photaumnales s’emparent d’un thème universel : l’habitat. Dans les Hauts-de-France, plus d’une vingtaine d’expositions photographiques proposent une vision plurielle de l’architecture contemporaine, du patrimoine et du bâti.

Et si la photographie ouvrait les portes d’une réflexion sur le vivre-ensemble ? En écho aux problématiques contemporaines – dérèglement climatique, conflits géopolitiques, incertitudes économiques… –, les Photaumnales 2025 s’intéressent aux multiples façons d’habiter le monde, qu’il s’agisse d’un lieu, d’une ville, d’un paysage ou encore d’un souvenir.

Dans son projet Neo-Andina, mené à El Alto, en Bolivie, le photographe Tatewaki Nio documente les «cholets» – fusion des mots cholo, un terme péjoratif qui désigne les indigènes, et chalet –, ces bâtiments inspirés des motifs géométriques des textiles traditionnels andins et conçus par l’architecte Freddy Mamani. Chaque niveau y remplit une fonction précise : commerces au rez-de-chaussée, salles de réception aux étages intermédiaires et appartements aux derniers.

Si Tatewaki Nio capture plusieurs façons d’occuper l’espace, d’habiter la ville et d’y inscrire une identité, d’autres interrogent la mémoire des formes architecturales en voie de disparition. Avec Erased (Palimpsest III), Tommy Goguely propose une réactualisation du processus d’effacement auquel sont soumis les bâtiments industriels, rendant ainsi hommage au couple de photographes allemands Bernd et Hilla Becher, qui a mené un recensement par la photographie de ces bâtiments menacés de destruction.

En isolant des châteaux d’eau bleus sur fond de ciel clair, l’artiste évoque la lente dissolution de l’architecture industrielle dans le paysage. D’autres expositions prolongent cette exploration tout en offrant l’occasion de (re)découvrir la richesse du territoire des Hauts- de-France.

> Photaumnales. À Beauvais (60) et dans les Hauts-de-France, jusqu’au 31 décembre. Photaumnales.fr

À lire aussi : Exposition : Le Schweizer Strohmuseum rend hommage à la paille suisse

La Manufacture : Là où la mode rencontre le design…

La Manufacture : Là où la mode rencontre le design…

By Jarmush

By Jarmush

AXA Hotel

AXA Hotel

BoHo

BoHo

Eska

Eska

Dos Cielos au Grand Melia Palacio de los Duques

Dos Cielos au Grand Melia Palacio de los Duques

Hotel Alexandra

Hotel Alexandra

Radisson Blu Royal Hotel

Radisson Blu Royal Hotel

Barr

Barr

Café Atelier Septembre

Café Atelier Septembre

Menu Space

Menu Space

Apollo Bar & Kantine

Apollo Bar & Kantine