À Venise, l’architecture se mesure rarement à l’échelle du monument. Elle se glisse dans les interstices, les seuils, les détours. C’est là que se tient Carlo Scarpa, figure singulière du XXe siècle italien, à la fois architecte, designer et maître du détail. À l’occasion de la Biennale d’architecture et de l’exposition « Architectural Landscapes » à la Galerie Negropontes, installée dans un bâtiment « Scarpa », IDEAT est parti sur ses traces dans les dédales de la Sérénissime.

À lire aussi : À Venise, l’appartement vitaminé des fondateurs du studio Zaven

L’architecte des interstices

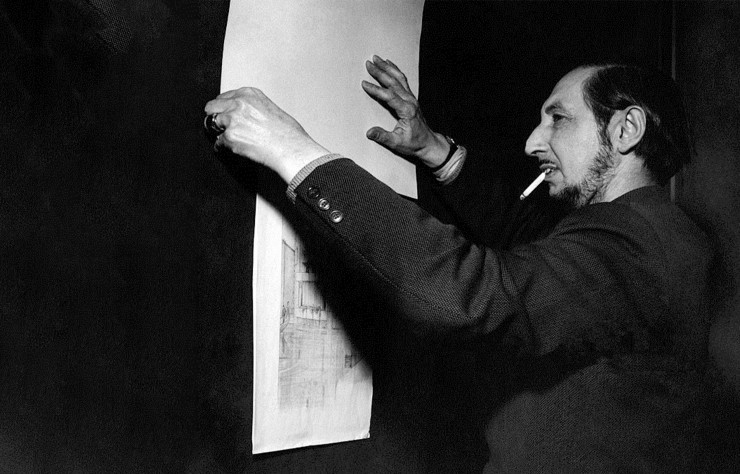

Formé à l’Académie des Beaux-Arts de Venise mais jamais diplômé en architecture, Carlo Scarpa développe un langage hybride, à la croisée de l’artisanat vénitien (il a longtemps travaillé le verre à Murano), de l’esthétique japonaise et de la pensée moderniste. Longtemps resté dans l’ombre, il s’impose dans l’Italie de l’après-guerre comme un artisan de l’espace, minutieux et poétique.

Ses projets – du Museo di Castelvecchio à Vérone au complexe funéraire Brion de San Vito d’Altivole – sont pensés comme des stratigraphies : il ne s’agit jamais de raser mais de révéler, d’articuler l’ancien et le nouveau dans un équilibre quasi chorégraphique. Le béton dialogue avec la pierre d’Istrie, le terrazzo accueille les jeux d’ombre, une jonction en travertin ponctue l’espace. Plus qu’un bâtisseur, Carlo Scarpa était un metteur en scène de la matière.

La renaissance de la Palazzina Masieri

C’est dans cet esprit de transmission qu’a été mené la restauration de la Palazzina Masieri, bâtiment du XVIIe siècle dont la façade se dévoile sur les flots du Grand Canal, par Sophie Negropontes pour y installer une antenne vénitienne de sa galerie parisienne. Le lieu, propriété de la Fondation Angelo Masieri et de l’école d’architecture (IUAV), était à l’abandon. « Même s’il était en piteux état, j’en suis tombée amoureuse dès ma première visite », confie la galeriste.

Accompagnée par les architectes Roberta Bartolone et Giulio Mangano, elle répond à un appel à projet lancé par l’université qui lui donne le feu vert pour restaurer cette belle endormie. Mais rénover le patrimoine vénitien demande du temps, de la rigueur et l’expertise d’artisans locaux. « Chaque geste a été documenté, photographié, validé par le service technique de l’IUAV. Restaurer ce lieu, c’était autant un acte architectural qu’un geste de mémoire », précise Sophie Negropontes.

Car la Palazzina est elle-même un palimpseste. Après le décès prématuré du jeune architecte Angelo Masieri, sa famille crée une fondation et envisage d’en faire un lieu d’accueil pour les étudiants en architecture. Un premier projet confié à Frank Lloyd Wright en 1952 est refusé par la ville car jugé totalement inapproprié avec l’identité vénitienne. Passant de mains en mains, sans jamais se concrétiser, c’est finalement Carlo Scarpa qui reprend le flambeau à la fin des années 1960.

Il conserve la façade mais réinvente les volumes intérieurs, jouant avec les hauteurs sous plafond, toutes alignées, fait rare à Venise, réhaussant le rez-de-chaussée, creusant des respirations spatiales, ouvrant des perspectives discrètes mais aussi judicieuses que raffinées. On y retrouve toutes ses signatures : terrazzo incrusté de travertin, béton brut, rampes suspendues, ouvertures asymétriques, et trois étranges pièces cylindriques bleu au dernier étage qui sont… des salles de bains qui n’ont jamais étaient utilisées et qui ont été conservées.

« Architectural Landscapes » : un dialogue contemporain

En dialogue avec les formes et l’esprit du lieu, cette exposition (jusqu’au 22 novembre 2025) interroge le paysage architectural, réel ou rêvé. Au rez-de-chaussée, Gianluca Pacchioni érige une clairière de bronze, d’acier et de béton, évoquant le jardin imaginé pour le site en 1954 par l’architecte Duilio Torres.

À l’étage, ce sont les petites architectures de verre du duo Perrin & Perrin, présentées sur des socles inspirés des dessins de Carlo Scarpa, qui sont mises à l’honneur dans un jeu de transparences, de reflets et de lignes flottantes. Enfin, le dernier niveau s’ouvre à une programmation évolutive : en avril ce sont les photographies de Garo Minassian, puis de mai à juillet ce sera une exploration de la collaboration entre Carlo Scarpa et les artisans Zanon qui a donné naissance à certains détails les plus emblématiques des chefs d’oeuvre de l’architecte, tels que la Gypsothèque Antonio Canova de Possagno, le complexe funéraire de Brion, sa master piece à côté de Trévise ou encore la boutique Olivetti et la Fondation Querini Stampalia, tous deux situés en Venise.

L’immersion continue dans toute la ville…

Première étape à la Fondation Querini Stampalia qu’il a réaménagée entre 1961 et 1963. Dans ce palais du XVIIIe siècle, il repense les accès, les sols, les cours d’eau intérieurs. Il y dessine une passerelle flottante qui épouse la montée des marées, aménage un jardin minéral avec fontaine et recompose les espaces.

L’eau, omniprésente, devient actrice du projet. L’architecture de Carlo Scarpa est souvent pensée en tenant compte de l’acqua alta, la montée saisonnière des eaux de la lagune. À la Querini Stampalia, il choisit de ne pas résister au phénomène mais de l’accompagner : en élargissant les arcades, il permet à la marée d’inonder de manière prévisible le rez-de-chaussée, dans une mise en scène silencieuse.

Sur la place Saint-Marc, la boutique Olivetti (1958), commandée par Adriano Olivetti, témoigne d’un autre versant de son génie : celui de la scénographie. L’architecte conçoit un écrin rationaliste pour les machines à écrire, jouant sur les transparences, les reflets, les différences de niveaux et les finitions nobles. Chaque élément – escalier suspendu, mobilier sur mesure, vitrines flottantes – participe d’un langage spatial rigoureux et raffiné.

Plus discrète, son intervention sur le pavillon du Venezuela aux Giardini de la Biennale de Venise (1954-56) résonne aujourd’hui dans le contexte de la Biennale. Là encore, il agence un bâtiment existant avec un soin quasi archéologique, créant des transitions subtiles entre espaces ouverts et fermés, entre sol et ciel.

Enfin, pour clore ce parcours, un arrêt s’impose devant l’entrée de l’IUAV, l’université d’architecture de Venise, installée dans l’ancien couvent des Tolentini. Conçue par Carlo Scarpa à partir de 1966 et achevée après sa mort accidentelle au Japon en 1978 par l’un de ses proches collaborateurs, Sergio Los, cette intervention illustre sa manière si singulière de travailler. Plutôt que de créer un portail, il réemploie un ancien cadre de porte en marbre, découvert sur place, qu’il transforme en une structure sculpturale évoquant un fragment archéologique.

> Exposition « Architectural Landscapes », jusqu’au 22 novembre 2025 à la Galerie Negropontes de Venise.

À lire aussi : Portrait : Carlo Scarpa, byzantin dans l’âme

Casa Fantini

Casa Fantini

Casa Flora

Casa Flora

Village Club Med Pragelato Vialattea

Village Club Med Pragelato Vialattea

Palazzo Dama

Palazzo Dama

G-Rough

G-Rough

Casa Coppelle

Casa Coppelle

Lithos Design

Lithos Design

Lithea, gravé dans le marbre

Lithea, gravé dans le marbre

De padova

De padova

Mattiazzi

Mattiazzi

Saba

Saba

Spazio 900

Spazio 900