Cette « petite » exposition ouvre en douceur les festivités du centenaire de l’Art déco précédant la grande rétrospective qui, à l’automne, reviendra sur l’ensemble de ce mouvement. Pour les amateurs de design et d’histoire des arts décoratifs, cette mise en bouche autour de Jacques-Émile Ruhlmann est une occasion unique de (re)découvrir son langage graphique coloré et stylisé témoignant d’une grande liberté.

À lire aussi : À Paris, le Hollywood Savoy se réinvente dans un esprit art-déco ultra chic

LE décorateur des Années folles

S’il fallait un nom pour incarner le raffinement absolu de l’Art déco, ce serait sans nul doute celui de Jacques-Émile Ruhlmann (1879-1933). Maître de l’ameublement et du décor d’intérieur, il s’impose dès les années 1910 par son goût pour les lignes sobres et les matériaux nobles. À la différence des modernistes radicaux, l’ornemaniste prône un luxe discret mais fastueux, où l’ébène de Macassar dialogue avec le palissandre, les galuchats et les marqueteries précieuses.

Son heure de gloire sonne en 1925, lorsqu’il imagine l’Hôtel du Collectionneur, conçu avec l’architecte Pierre Patout pour l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de Paris. Cette suite meublée dans un esprit néo-classique réinventé, avec ses bureaux à pans coupés et ses assises aux lignes tendues, fait sensation. « Contemporain, oui ! Moderne, non ! », aurait-il résumé, refusant la rigueur du fonctionnalisme au profit d’un design somptueux et intemporel.

Le pavillon devient un manifeste à lui seul, propulsant ce style encore sans nom qui, rétrospectivement, sera baptisé Art déco. Jacques-Émile Ruhlmann s’impose alors comme la référence absolue du mobilier et du décor d’intérieur français. Mais derrière le vernis des salons se cachent des centaines de dessins, esquisses et projets, trop souvent relégués aux réserves.

Jacques-Émile Ruhlmann à travers le prisme du dessin

C’est précisément cette face cachée que dévoile le nouveau cabinet d’arts graphiques du MAD. Plus qu’un simple hommage, cette exposition-dossier révèle « l’atelier secret » du décorateur : pochons, dessins d’édition, échantillons de papiers peints et modèles préparatoires y sont montrés dans toute leur délicatesse. « On associe souvent ce créateur à l’univers du luxe alors qu’il a aussi conçu du mobilier fonctionnel pour les étudiants et des papiers-peints plus abordables, notamment pour la Maison des provinces de France à la Cité internationale universitaire de Paris, livrée en 1933 et dont nous montrons des photos et réédition », rappelle Bénédicte Gady, conservatrice en charge des collections.

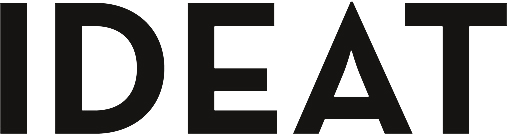

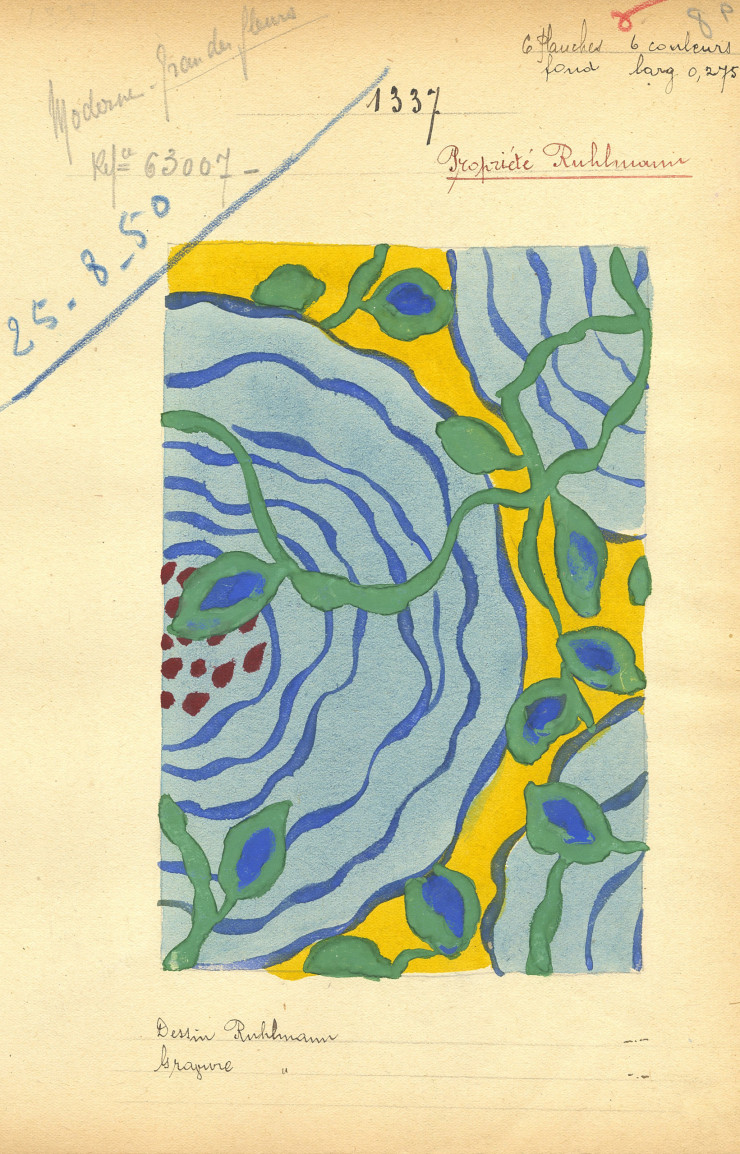

Monnaie-du-pape, pissenlit, roses… le décorateur puise dans un imaginaire végétal stylisé, toujours avec cette économie du trait qui structure sans jamais surcharger. L’exposition présente les trois étapes clés du processus de création : le pochon – dessin d’acceptation par la manufacture -, l’échantillon et enfin le lé imprimé. « Très souvent, on glisse vers du bleu », remarque Bénédicte Gady, attentive aux subtilités chromatiques de ces pièces jamais montrées. Son approche du papier peint, loin d’être un simple habillage mural, participe à une réflexion globale sur l’espace. Il crée ainsi des fonds à la fois structurants et raffinés, véritables signatures de son univers visuel. Alors, à quand une réédition de tous ses fabuleux papiers peints ?

Le cabinet d’arts graphiques du MAD : un nouvel écrin pour les œuvres sur papier

Créé pour valoriser des collections peu exposées, voire jamais, en raison de leur fragilité, ce nouvel espace accueillera désormais trois expositions par an, articulées autour de dessins, photographies et papiers peints. « C’est aussi l’occasion de montrer au grand public comment ces œuvres dialoguent avec les objets conservés dans nos galeries », précise la conservatrice en charge des collections du MAD, qui rappelle aussi que « les archives sont accessibles aux chercheurs et directeurs artistiques ou à toutes personnes qui en font la demande ». Et il y a des trésors cachés dans ces tiroirs !

En choisissant d’ouvrir ce nouvel espace avec Jacques-Émile Ruhlmann, le musée lance le centenaire de l’Art déco, non pas à travers une grande exposition spectaculaire mais grâce à cette invitation à regarder le geste du décorateur. Et avant la grande rétrospective tant attendue, le MAD présentera dès le mois de juin la première monographie dédiée à Paul Poiret (1879-1944), couturier et décorateur, dont les textiles, édités par les mêmes manufactures que Jacques-Émile Ruhlmann, rappelleront combien l’Exposition de 1925 fut un moment d’émulation collective.

> Ruhlmann décorateur, jusqu’au 1er juin au Musée des arts décoratifs.

À lire aussi : Les 5 plus beaux cinémas Art Déco