Jusqu’au 18 décembre, Isabelle de Borchgrave, la plus atypique des artistes et créateurs belges, mêle le flux de son talent protéiforme avec celui de Christian Tortu, pionnier français des fleuristes créateurs. Au 18, rue de Turenne (Paris, 4e), leur exposition Ginkgo bruisse des couleurs de leurs univers de fêtes. Chamaniques, ils exhalent tout le pouvoir qu’ont les objets, les meubles et les végétaux de nous relier à la nature et d’enchanter la vie.

Il faudrait presque se rendre à ce 18, rue de Turenne, les yeux fermés, pour ne les ouvrir qu’une fois passée la porte de l’exposition Ginkgo. En pleine chasse aux cadeaux de Noël, l’accueil est la première chose que les visiteurs apprécient dans une galerie, même éphémère. Ici, tout vous sourit. D’ailleurs, avant même d’entrer, nos capteurs sensibles vibrionnent. Vu de la rue, un flot de couleurs retient l’attention d’avance et démontre sa capacité à enrichir l’espace. De la couleur, vive ou pas, l’exposition ne manque pas. Couleur souvent profonde et contrastée mais pas toujours. Ce qui séduit tout de suite aussi, en période de tactilité mesurée, c’est ce vrai bal des matières qui donne envie de toucher à tout, excepté les grands tableaux. Ils se regardent avec une distance requise d’avant la crise sanitaire. Le monde d’Isabelle de Borchgrave tombe à pic, fait de bien-être mais pas de wellness mania. Il est étranger au monde des galeries transformées en white cube systématique. C’est simple, dans l’exposition Gingko, rien n’est borné ou calibré.

Papiers sublimés

Pour la créatrice, peintre, créatrice de textile et de mobilier, une chaise de jardin au dossier ouvragé comme une dentelle végétale et feuillue, c’est non seulement possible mais même souhaitable, en rouge ou en jaune. Le plateau de verre d’une table ? Peint d’une ronde de végétaux dans lesquels s’immisce un ballet de poissons. L’exposition Gingko, Christian Tortu oblige, est sertie dans un décor de bouquets luxuriants. Lequel décor s’autorise les serpentins de végétaux grimpant jusqu’au plafond comme des lierres sauvages. Est-ce bien raisonnable d’y voir l’écho lointain de ces serpentins de zestes sourdant des becs d’aiguière d’argent de la peinture flamande ?

Le plus étonnant reste que ce raffinement ne met pas à distance. Il y a quelque chose dans cette galerie éphémère qui est typique du pop-up store. Qui s’arrête d’abord sur une bougie est aussi libre de se décider pour quelque chose qu’on s’attendrait plus à trouver dans une galerie de design de collection. En tous cas, pas d’ambiance « white cube » qui glace les gens. D’ailleurs, foin de trop d’analyses. Nos deux hôtes, amis de longue date, ne semblent pas chercher à prouver quoi que ce soit. Ils sont dans l’action de présenter ce dont ils ont une souveraine maîtrise.

Isabelle dessine depuis l’enfance. C’est comme si elle n’a jamais eu de cesse que d’éviter de se spécialiser. Sa vie, tissée de rencontres, de voyages et d’opportunités a encouragé cela. Dans l’action, Isabelle peint sans cesse, tirant surtout parti d’un matériau inattendu en la matière ; le papier. Ses grandes toiles, exposées à Paris, sont aussi bien des compositions avec de grands aplats de couleurs contrastés que des débuts de nature morte. Elle fait même des portraits. Inconditionnelle de Matisse et de son goût des tissus, elle vénère cet artiste né dedans et qui en a beaucoup collectionné. Sur ce terreau-là, Isabelle de Borchgrave a trouvé une voix parallèle.

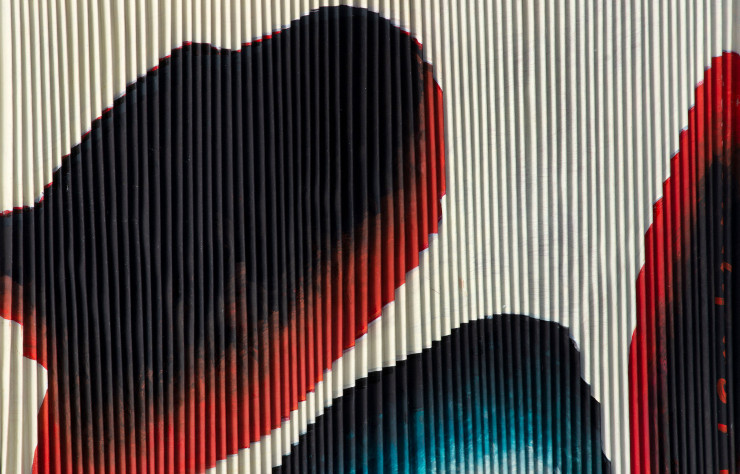

Ses grands tableaux choisis pour l’exposition Ginkgo sont des aquarelles qu’elle peint sur au moins quatre mètres de papier avant qu’un atelier du nord de la Belgique ne les plisse aussi finement qu’une soie de Mariano Fortuny, artiste qu’elle révère. Le résultat est unique. A la lumière du jour, qui marche devant l’une de ses toiles peut voir un fin trait de lumière se déplacer au fil du relief plissé de la toile. Les couleurs sont toujours capiteuses si bien que les toiles au registre plus pâle étonnent d’autant. Rien de froid, on le redit, l’aspect vivant, chaleureux est aussi le résultat du travail de la main.

Dans les objets présentés, tout suggère la vie, non pas rêvée, mais tranquillement menée dans un quotidien stylisé. Personne ne craindra de poser son verre sur ce repose-pieds – table basse noire, en bronze finement plissé. Autour, de chaleureux tapis s’ébattent, aussi graphiques que des tableaux.

Esprit d’atelier

Christian Tortu n’est jamais loin dans cette amicale conversation, ponctuée de ses vases, photophores ou assiettes. Tout participe d’une image de nature enchantée. Mais nous sommes dans une galerie, pas dans un poème. Tout ce qu’on voit ici représente une énorme somme de travail. Depuis ses débuts, Isabelle a ainsi peint des kilomètres de papier. Chaque année, un fabricant sud-africain lui en offre, tel un mécène, un rouleau de quatre kilomètres de long qu’il lui expédie. Issu du même rouleau, trône au milieu de l’espace, une robe longue, entièrement plissée, serrée à la taille par une ceinture-écharpe du même tissu chamarré. Qui croirait qu’elle est en papier ? On pense au robes plissées Delphos de Mariano Fortuny. Elle en a d’ailleurs réalisé en papier pour une exposition sur lui à Venise. Isabelle a un esprit d’atelier où elle est autrice, actrice et productrice. Dans l’exposition Ginkgo, même les coussins peuvent avoir l’ impact de tableaux en harmonie ou en friction avec le tissu d’un canapé ou d’un fauteuil.

Malgré tout, l’image d’Isabelle de Borchgrave est celle d’une artiste du papier. Cela ne recouvre pas tout ce qu’elle fait. Des États-Unis à la Russie, elle est certes, très appréciée pour son travail du papier. Si dans une exposition, un musée américain veut reproduire la robe d’un personnage de ses toiles ou tout simplement celle du mariage de la princesse Diana, c’est Isabelle qu’on appelle. Lors de ses expositions américaines, avant même l’ère des selfies, les visiteuses se faisaient photographier entre le tableau et le vêtement reproduit en papier. En 2004, pour le mariage du roi d’Espagne, Isabelle de Borchgrave a réalisé en papier la robe parme et le manteau incrusté de panneaux de dentelles de l’ex-reine Fabiola, avec un sac assorti, parfaitement couture… Ce jour-là, la pluie qui tombait fût crainte de même qu’un extincteur avait été prévu.

Il y a mois, quand nous avons visité son atelier à Bruxelles, le constat fut immédiat. Il est sinon impossible, pas du tout pertinent de baliser ce qu’elle fait. Elle et ses complices, Aurore, Emma et Hadrien semblent produire en permanence. Dès le rez-de-chaussée, un buste droit sorti d’une toile d’Arcimboldo nous accueille et nous alerte. Il nous étonne parce qu’il est d’un blanc de craie au lieu de ses habituelles couleurs de végétaux et de fruits assemblés à en former un visage. De toute la visite, il n’y a pas un objet, un dessin, un costume en papier qui ne soit matière à anecdote. Ici, même une simple boite de pastel posée là, comme ça, est en fait une création entièrement réalisée en papier. Même chose pour ce kimono ancien suspendu ou ce costume de Frida Kahlo augurant d’une exposition à venir. Idem pour cette poterie en terre cuite où mieux cet imperméable accroché sur la bibliothèque. L’illusion est totale.

Les couleurs abondent que ce soit dans les espaces privés où dans l’Arche de Noé des projets en cours au studio. Bien que rempli d’une profusion d’objets, le studio ne fait jamais désordre. C’est peut-être aussi parce que chaque objet observé est un trésor de minutie. Pour le costume rebrodé de perles d’un sujet de tableau, il aura fallu comme en couture répéter 4000 fois les quatre mêmes gestes pour 4000 perles. Un jour, le couturier Hubert de Givenchy a voulu lui acheter les vases chinois qu’elle avait réalisé pour une exposition parisienne de l’illustre éditeur de tissus Braquenié. Elle les lui a offerts et ils sont devenus amis. Autre don d’Isabelle de Borchgrave, celui de conter son propre parcours sinon édifiant, inspirant pour quiconque veut mener un projet personnel. Sa conversation souligne bien l’importance des rencontres pour tout créateur.

Avant même de débuter sa carrière, Isabelle va suivre trois ans de cours de dessin… en noir et blanc. Elle s’est bien rattrapée par la suite, créant elle-même des robes peintes et surtout très colorées. Elle dessine ensuite des motifs de textiles. Dans les années 1990, en sortant du Metropolitan de New York qui expose alors à la fois une rétrospective Saint Laurent et ses collections de costumes du XVIIème siècle, elle finit par demander à son amie qui l’accompagne, Rita Braun, costumière de théâtre, de venir du Canada à Bruxelles, pour faire des robes en papier. Six, puis dix-huit robes plus tard, elle les expose dans sa belle maison bohème d’alors, du genre feu de bois et lustre en papier. Alors qu’elle reçoit des acheteurs américains, ils lui déclarent, stupéfaits mais convaincus ; « c’est digne d’un musée ». Depuis sa première exposition à Mulhouse, cela ne s’est pas arrêté, de New York à Boston via San Francisco ou Londres. Médusé, on l’écoute en notant qu’elle parle souvent de « trompe – l’œil ». On a envie de dire qu’elle ne trompe aucun œil mais qu’elle met à jour un monde parallèle, loin d’être inaccessible si on a envie d’être enchanté.

> Exposition Gingko, jusqu’au 18 décembre 2021 au 18 rue de Turenne, Paris 4e.