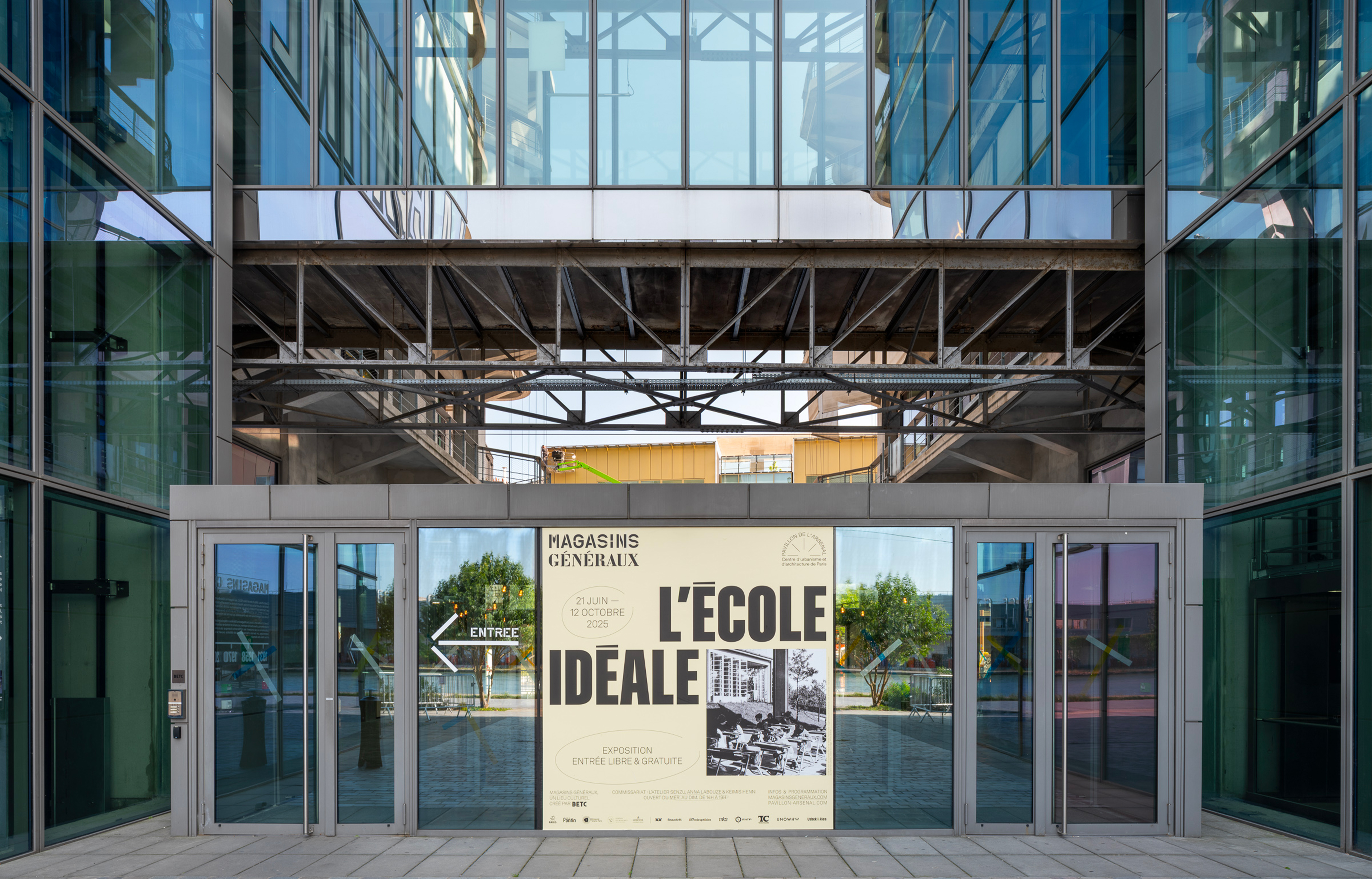

L’école publique française s’est construite autour d’un canevas immuable : une succession de salles rectangulaires alignées, reliées par un couloir latéral, donnant sur une cour asphaltée. Si ce format a permis, au XIXe siècle, la généralisation de l’instruction, il a aussi figé l’imaginaire scolaire. « On parle beaucoup d’école publique en termes politiques ou techniques, mais rarement sous l’angle du bien-être des enfants, du lien entre la géométrie de l’espace et l’apprentissage », observe Wandrille Marchais, cofondateur de l’Atelier Senzu et co-commissaire de l’exposition « L’École idéale » (aux Magasins Généraux, à Pantin, jusqu’au 12 octobre 2025) aux côtés d’Anna Labouze et de Keimis Henni pour la partie artistique.

À lire aussi : Les écoles Jean Prouvé : un coup de maître… à ne pas oublier

Sortir l’école de son cadre

Si ce plan-type a permis de diffuser l’école à grande échelle, il a aussi enfermé son architecture dans une logique de contrôle plus que de bien-être. C’est précisément ce constat qui, en 2019, a conduit l’Atelier Senzu à initier un travail de fond sur le sujet, à travers la construction d’un petit pavillon circulaire en terre crue (pisé) dans une école du 20ᵉ arrondissement parisien, baptisé Le Vau. Conçu pour améliorer l’accueil des familles, ce projet répondait à une difficulté inattendue : l’équipe enseignante peinait à faire entrer les parents dans l’enceinte, signe d’une méfiance envers l’institution scolaire. De cette situation est née une question centrale : « pourquoi l’école fait-elle peur ? », qui a amené les architectes à se plonger dans l’histoire de l’école républicaine pour mieux en cerner les standards.

Le parcours, conçu comme une déambulation à hauteur d’enfant, traverse les espaces constitutifs de l’école – des abords aux salles de classe, en passant par les circulations, la cour et l’« école dehors » – pour inviter élus, enseignants, parents et enfants à imaginer ensemble des lieux d’apprentissage plus humains et poreux. « Nous sommes la génération d’architectes de la transition écologique, rappelle Wandrille Marchais, cofondateur de l’Atelier Senzu et co-commissaire de l’exposition. Nous n’avons pas toutes les solutions, mais l’interdisciplinarité nous permet de trouver des chemins et des réponses en croisant les regards ». C’est dans cet esprit qu’a été pensée « L’école Idéale », comme un dialogue entre architectes, designers et artistes, pour interroger ce que pourrait être l’école de demain.

« Form follows love »

Si le modernisme a longtemps imposé son « form follows function », Wandrille Marchais plaide aujourd’hui pour un « form follows love ». Ce principe, formulé par l’architecte allemande Anna Heringer – qui a construit au Bangladesh des écoles en terre et en a tiré un manifeste, Form Follows Love: Building by Intuition – invite à réintroduire amour, empathie et simplicité en architecture. Une école n’est pas qu’un bâtiment institutionnel, c’est aussi un lieu de vie où la qualité de l’espace doit servir le bien-être. « Changer le matériau modifie aussi le rapport à l’architecture », souligne Wandrille Marchais.

Travailler la terre, le bois ou la paille modifie la perception que l’on a du lieu, le rend plus chaleureux, plus accueillant, et réduit également son empreinte carbone tout en améliorant sa ventilation. La forme circulaire, comme celle du Pavillon Le Vau, incarne ce changement : dans un espace rond, rien n’est figé, on se regarde, on s’écoute, on gagne de l’espace utile et l’on chauffe mieux. Cette recherche d’harmonie entre forme, usage et perception se retrouve dans d’autres projets emblématiques.

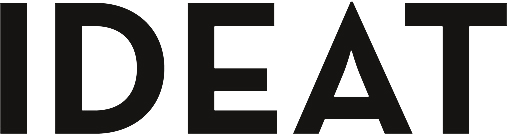

L’école Munkegaard, conçue par Arne Jacobsen au Danemark (1957), illustre une vision globale où l’architecte dessine tout, du mobilier jusqu’aux poignées de porte, affirmant que chaque détail participe au confort de l’apprentissage. Plus récemment l’école Fiji, en forme de ballon de rugby imaginée par Takaharu et Yui Tezuka au Japon, propose un espace unique et ouvert sur l’extérieur, pensé comme un terrain de jeu permanent : une architecture simple, presque évidente, mais d’une efficacité remarquable.

Réinventer l’école, un défi collectif

Changer l’école suppose de s’attaquer à un autre verrou : les cahiers des charges des écoles rédigés par les programmistes. « Si je propose un projet qui s’écarte trop des standards, je risque d’être écarté du concours », rappelle Wandrille Marchais. Certaines municipalités préfèrent des modèles rassurants, persuadées que cela attire davantage d’enseignants, alimentant un cercle vicieux qui reproduit inexorablement l’école de Jules Ferry. L’histoire de l’école Saint-Merri (Paris), dans les années 1970, illustre ces résistances : pensée sans cloisons, avec une équipe pédagogique engagée, elle a été progressivement normalisée jusqu’à perdre son esprit d’origine.

L’exposition défend aussi une école pensée comme un équipement partagé plutôt que comme un sanctuaire. Ateliers, cafés, associations : les espaces peuvent accueillir des usages variés en dehors des heures de classe. « L’École idéale » ne livre pas de solution clé en main, mais un cadre de réflexion. « Il n’existe pas d’école idéale, tout comme il n’existe pas d’élève ou de professeur idéal », résume l’Atelier Senzu, qui poursuivra cette réflexion à Chicago, dans le cadre d’une résidence à la Villa Albertine, élargissant le champ aux collèges et lycées.

En filigrane, un message : l’architecture scolaire peut être un levier pour transformer la société, non pas en empilant des murs, mais en créant des lieux qui donnent envie d’apprendre.

> « L’École idéale », aux Magasins généraux, 1 rue de l’Ancien canal à Pantin jusqu’au 12 octobre 2025. Entrée libre.

À lire aussi : Les designers au service de l’enfance au Centre Pompidou