L’atmosphère est effervescente en ce samedi matin dans le quartier de Nordhavn. Les rayons du soleil printanier ricochent sur les façades immaculées, familles à poussettes et jeunes gens se retrouvent pour un brunch sur la promenade le long du quai et quelques téméraires piquent une tête dans les zones de baignades prévues à cet effet. Copenhague a l’assurance des vainqueurs : elle semble avoir réussi son pari de modernité en ayant transformé son ancien port en un quartier durable, sans saturation de l’espace, trouvant là un subtil équilibre entre plein et vide, entre eau et lumière. Ce SimCity (souvenez-vous, ce jeu vidéo des années 90 qui permettait de construire et gérer sa propre ville) grandeur nature promet une placidité où même les canards sont certifiés éco-responsables. C’est dire !

À lire aussi : City guide : Le Copenhague de Helle Mardahl

Copenhague, capitale mondiale de l’architecture

Élue parmi les villes les plus agréables au monde par l’unité d’intelligence économique de Londres, la métropole danoise attire toujours plus : 1000 habitants supplémentaires chaque mois rien que dans la commune, c’est à dire l’une des démographies les plus dynamiques d’Europe. « La construction de nouveaux morceaux de ville est ici vitale », assène la guide Bente Hoffman, alors que nous parcourons le secteur.

Désignée capitale mondiale de l’architecture par l’Unesco jusqu’en 2026, elle est devenue une référence internationale en la matière, notamment pour l’approche spatiale et sociale appliquée à la reconversion de ses friches. Cette adaptation de la ville s’enracine dans une longue tradition de planification concertée. Car au Danemark, le design n’est pas une affaire d’élite, mais de quotidien.

L’un des quartiers les plus modernes au monde

Si bien que Nordhavn, située dans la partie nord du port de Copenhague, à deux pas d’Østerbro, est devenu l’un de ses pôles les plus attractifs, de loin le plus prisé avec un prix au mètre carré oscillant entre 11000 et 13000 euros pour des immeubles derniers cri intégrant tous les services. C’est par-dessus des toits-terrasses que l’on mesure l’immensité du site : 350 hectares, toujours en construction, puisque seule une petite partie encore n’a été livrée.

D’ici 2050, le secteur comptera 40 000 habitants et autant de travailleurs. Cette zone autrefois remplie de containers a changé de visage grâce à un concours remporté en 2008 par les agences Polyform, COBE Architects, Rambøll et Sleth. Les bâtiments réinterprètent à leur manière le patrimoine industriel : les plus vieux entrepôts ont d’ailleurs été reconvertis en bureaux ou showrooms. « Ils sont réhabilités dans le respect de leurs caractéristiques historiques grâce à une attention particulière portée aux activités extérieures, synthétise Peter Bur Andersen, directeur de l’agence d’architecture BRIQ qui a conçu ici des immeubles. Notre idée ? Placer la vie urbaine avant les espaces urbains, avant les bâtiments.

La ville en 5 minutes

Par sa densité, il s’agit du premier quartier au monde conçu dans l’optique de « ville en cinq minutes », concept inspiré de celui de la « ville du quart d’heure » : tous les besoins quotidiens peuvent être satisfaits en à pied ou à vélo en un temps record. « Ce principe d’aménagement renforce l’identité locale, le sentiment d’appartenance » se félicite Peter Bur Andersen. Nordhavn est également certifié DGNB platine, plus haute distinction possible en matière de durabilité en urbanisme. « Dans les bâtiments rénovés, nous avons utilisé du plâtre d’argile et une isolation en blocs de chanvre. Ensemble, ces éléments stockent plus de CO2 qu’ils n’en émettent. »

La capitale danoise n’offre pas un modèle clé en main, mais une méthode de travail : un urbanisme qui s’adapte en permanence. Afin d’éviter de coincer le quartier dans une modernité figée, des révisions du plan directeur global de Nordhavn sont ainsi prévus tous les 5 ans. « L’idée est de permettre des plans plus détaillés au fur et à mesure de l’avancement du projet, pour laisser la place à de nouvelles connaissances et innovations en matière d’environnement, de mobilité et de matérialité », ajoute le directeur de l’agence BRIQ.

« En planifiant îlot par îlot, le plan directeur n’est pas une vision idéale précisant chaque détail, mais plutôt un cadre robuste et flexible conçu pour inspirer les générations futures d’urbanistes », déclare quant à lui Dan Stubbergaard, architecte et fondateur de l’agence COBE. Et Bente Hoffman de renchérir : « Par exemple, nous savons désormais que l’on construira à l’avenir moins de canaux artificiels dans les parties les plus récentes, car nous avons réalisé que leur construction demande plus de ressources. »

Le changement climatique au centre des préoccupations

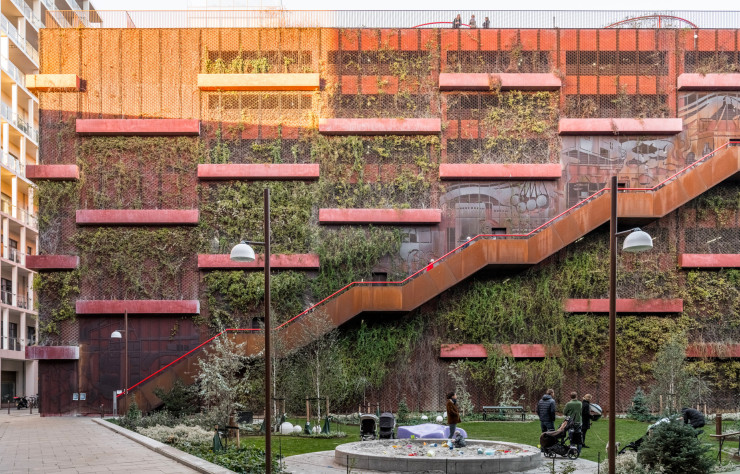

Et ce n’est pas le seul quartier à se distinguer dans la capitale danoise. Carlsberg est l’un des autres exemples en matière d’urbanisme de pointe. Cette zone de 33 hectares née de la transformation d’une ancienne enclave brassicole, a été conçue par l’agence Entasis qui a remporté en 2009 le prix du « Meilleur Plan Directeur » au World Architecture Festival, donnant à cette reconversion un écho mondial. Un nouveau secteur dès le départ prévu pour s’adapter à l’évolution du climat, grand sujet de préoccupation dans ce pays scandinave.

L’Institut météorologique y prévoit en effet jusqu’à 70% d’augmentation des pluies et une montée des eaux de mer de 42 cm en moyenne à l’horizon 2100. En réponse, le projet « Cloudburst » consiste en un ensemble d’infrastructures visant à gérer les eaux pluviale. La municipalité a ainsi établi de nouveaux espaces verts, bassins de rétention, toitures végétalisées, asphalte perméable, ainsi qu’un réseau de tunnels souterrains de drainage des eaux de pluies.

Une méthode transposable ailleurs ?

Mais ces avancées sont-elles transposables ailleurs, notamment dans un tissu urbain aussi contraint que celui de Paris ? Pour Émile Meunier, élu écologiste de la majorité parisienne et président de la commission urbanisme et logement, l’ambition est présente, mais les moyens sont différents : ici pas de plan révisé tous les cinq ans, mais une autre manière d’agir sur la ville.

« La révision du Plan Logement Urbaniste parisien n’a pas cette agilité, reconnaît-il. On avance par petites touches, par exemple en favorisant la mixité qui est essentielle. » Dans une ville aussi dense, l’innovation se joue à l’échelle fine : transformer des bureaux en logements dans les quartiers monofonctionnels ou encore jouer sur certaines obligations environnementales. « Nous imposons la préservation de la pleine terre pour désimperméabiliser. Nous utilisons des matériaux filtrants et favorisons la récupération des eaux de pluie. Surtout, Paris cherche à conditionner la délivrance des permis de construire à des critères sociaux et environnementaux plus stricts ». Copenhague n’offre pas un modèle, mais une boussole. À chaque ville de trouver sa propre direction.

À lire aussi : 5 édifices incontournables à voir au Nord de Copenhague