Vous travaillez beaucoup hors d’Allemagne : hasard ou le pays est trop petit pour vous ?

Sebastian Herkner : C’est vrai que mes premières collaborations étaient italiennes, espagnoles ou françaises, comme avec La Chance. Depuis deux ans, je travaille avec davantage de labels allemands. Mais, vous savez, je ne vois pas de frontières entre les gens. La seule différence, c’est la langue. Et ce n’est pas déterminant.

Plus qu’un designer allemand, vous êtes véritablement tourné vers international…

Oui. En même temps, à côté de mes projets avec des labels allemands ou autrichiens, l’un de mes rendez-vous annuels les plus importants, c’est la Foire de Cologne. Les éditeurs allemands y viennent en force. Mais, à dire vrai, je suis plutôt quelqu’un qui travaille à l’échelon international, en Asie ou en Colombie. C’est plus stimulant.

Appartenez-vous à une génération de designers allemands ?

Fatalement. Je suis né, j’ai grandi et étudié en Allemagne, et j’y vis. Mais je me sens plus fortement encore faire partie d’une génération de jeunes designers internationaux…

Depuis que vous rencontrez un succès international, les éditeurs allemands s’intéressent-ils plus à vous ?

Ce que je peux dire, c’est que les éditeurs italiens, tels que Cappellini ou Moroso, prennent des risques avec de jeunes talents, des designers inconnus alors que les éditeurs allemands sont davantage en quête de gens déjà bien établis. Les Italiens cherchent avant tout un nouveau langage et des projets uniques.

Allemand ou pas, à quoi ressemble l’éditeur parfait ?

Cela dépend si l’éditeur fabrique ou pas… Avec celui qui sous-traite, changer de fournisseur ou de sous-traitant est facile ; le designer peut aisément changer de matériaux, comme chez Pulpo. Chez Moroso en revanche, un éditeur qui fabrique sur place, à Udine, l’innovation demeure essentiellement dans le cadre du siège rembourré. J’apprécie que l’éditeur ait une vision, comprenne mon travail et produise de façon responsable. L’idéal également, c’est la collaboration à long terme, c’est-à-dire le contact avec le directeur artistique, le propriétaire et les artisans d’un label.

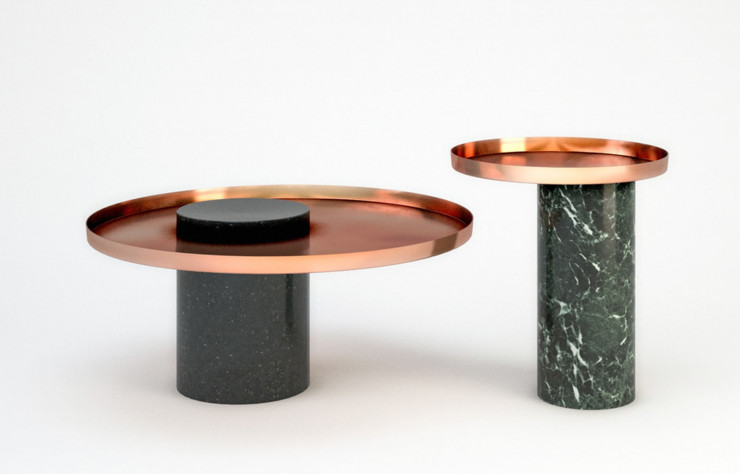

Qu’avez-vous récemment présenté aux salons de Milan et Cologne ?

A Milan, j’ai montré des tables et des chaises complétant la collection « Pipe » de Moroso et des créations pour Cappellini, Wittmann et Ex.t. Et un vélo pour la marque colombienne Ames Sala. Lors de l’IMM Cologne, j’avais dévoilé une première collection de tapis avec The Rug Company et la chaise 118 de Thonet. Nous avons réinterprété la « chaise francfortoise », une assise de cuisine ou de restaurant typique, basique, solide et à prix raisonnable. Nous voulions un peu plus d’élégance en accord avec l’ADN de Thonet, d’où le cannage en osier et le dossier en bois massif courbé à la vapeur. Nous avons proposé un laquage bleu, ce qui donne une nouvelle personnalité à cette chaise. Chez l’autrichien Wittmann, nous avons présenté Merwyn, une chaise à ressorts particulièrement confortable, garnie d’un coussin d’assise qui évoque un macaron.

À ce moment de votre parcours, comment vous sentez-vous ?

Ma vie a beaucoup changé ces cinq dernières années. Au début, j’étais ici, à dessiner. Puis le studio a grandi. Je réponds toujours aux interviews, mais je m’occupe aussi, par exemple, de lutter contre les contrefaçons. Nous avons appris ce matin que notre table en verre Alwa (Pulpo) avait attiré l’attention d’une grande chaîne d’hôtels cinq-étoiles, qui voulait en faire fabriquer une centaine par un verrier… mais sans acheter la vraie ! C’est fou le nombre de sociétés qui font des copies… Elles viennent des Pays-Bas, de Suisse, de Pologne ou de Chine. C’est frustrant et cela représente un vrai manque-à-gagner pour un designer rémunéré par les royalties…