Peut-on parler d’architecture queer sans réduire ce terme à une série de signes formels, à une esthétique immédiatement reconnaissable, voire récupérable ? Janus Lafontaine Carboni s’en méfie. Architecte et chercheuse à la très prestigieuse université de Princeton aux Etats-Unis, elle travaille sur la manière dont les espaces queer émergent, se transmettent, se marginalisent ou s’institutionnalisent, en particulier à New York, Berlin et Paris, depuis le début de la crise du sida. Son regard affûté s’attarde sur les lieux fragiles, souvent éphémères, qui bruissent de présences invisibles.

À lire aussi : Tendance : ces clubs qui ont redéfini l’architecture de la fête

Architecture queer : ni style, ni norme

Le terme « queer », longtemps considéré comme une insulte dans le monde anglo-saxon, a été réapproprié à partir des années 1980 par les minorités sexuelles et de genre, notamment aux États-Unis. Il ne désigne pas une identité figée, mais une manière de vivre en résistance aux normes dominantes : celles du genre et de la sexualité, encore une fois, mais aussi de la propriété, de l’ethnie, de la classe. Un mot glissant, quelques peu insaisissable, qui refuse en tous cas d’endosser un caractère définitif.

« C’est une notion qui ruisselle entre plusieurs champs : féministes, postcoloniaux, de recherche sur la sexualité… Elle n’est jamais stable. Elle conteste, se marginalise, revient, puis se normalise », explique l’universitaire Janus Lafontaine Carboni. Ce va-et-vient constant, comme une respiration du mot — entre la marge et la norme, entre l’élan politique et la récupération commerciale — fait du queer une force indocile, profondément vivante.

Appliqué à l’architecture, le queer ne décrit ni un courant, ni un style, mais une posture. Une manière d’interroger ce que nous tenons pour « naturel » dans notre rapport à l’espace : le foyer comme espace privé et genré, les espaces publics comme zones de visibilité et de contrôle, la frontière entre le normal et le pathologique, le sain et le sale.

« Le queer en architecture est une notion mouvante, une notion de la marginalité et de la contestation. »

Pourquoi certaines formes d’habitat nous semblent évidentes, quand d’autres nous dérangent ou nous échappent ? Qui a décidé de ce qu’un salon, une cuisine, un parc devaient permettre ou interdire ? L’architecture queer sert à rendre visibles ces normes invisibles et à les déconstruire. En ce sens, elle est politique, elle n’impose rien, mais elle questionne tout, à travers les plis de l’intime.

Une esthétique sans dogme : kitsch, cuir, couleurs et contradictions

Loin d’un mouvement unifié, l’architecture queer se caractérise par l’absence de style imposé. Elle rejette le dogme du fonctionnalisme moderne, souvent perçu comme l’expression d’une rationalité blanche, masculiniste, hétéronormée. Elle s’autorise l’ornement, le kitsch, la courbe, la surcharge, les couleurs vives, les jeux de détournement. Peter Marino revendique ainsi un univers cuir et baroque, inspiré par le dessinateur et peintre finlandais Tom of Finland (1920 -1991), dont l’esthétique homoérotique autrefois marginale s’expose aujourd’hui dans les vitrines de l’hyper-luxe.

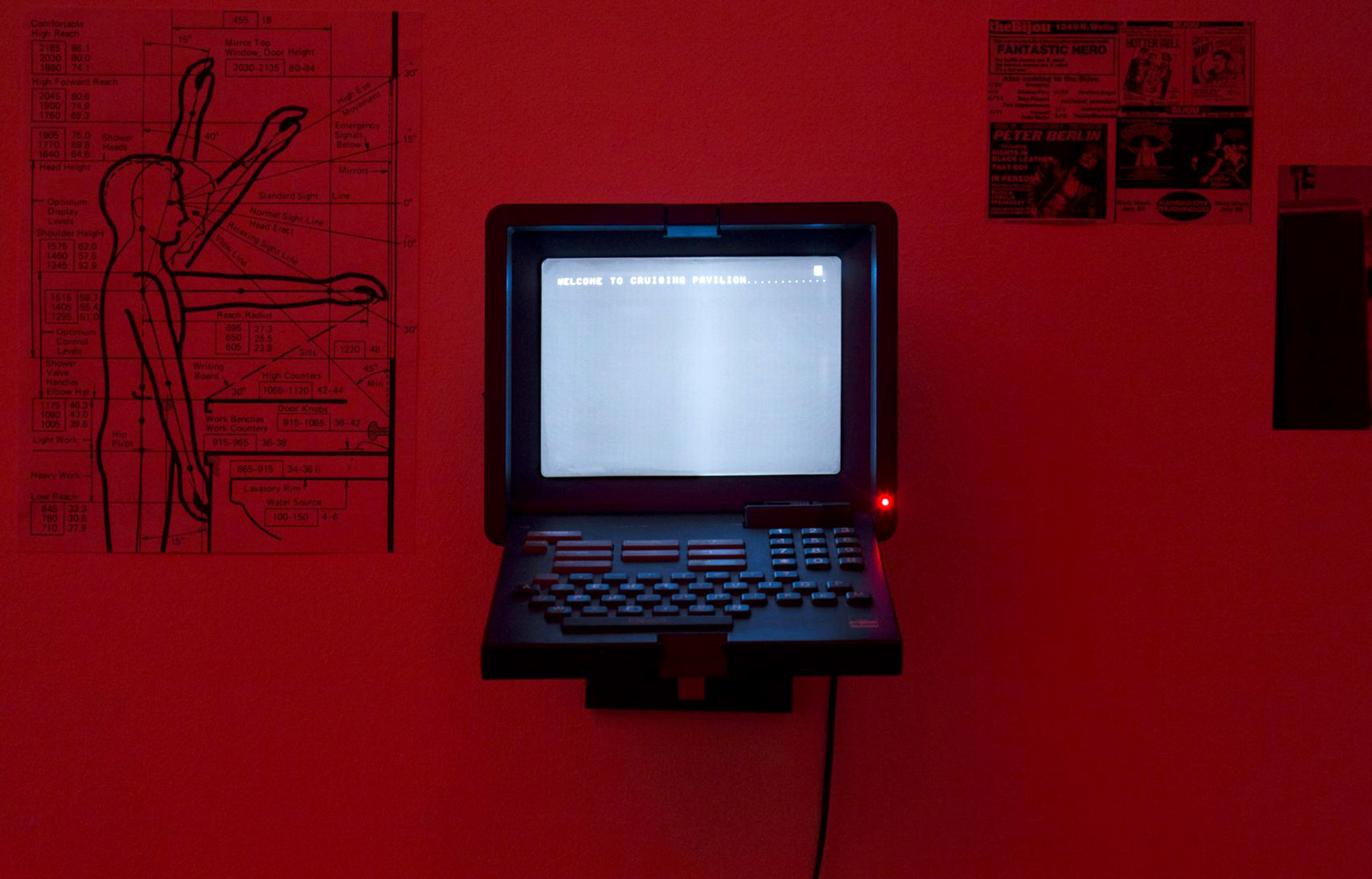

D’autres projets sont plus radicaux, comme le Cruising Pavilion à la Biennale de Venise en 2018, qui recréait une backroom gay dans les règles de l’art, brouillant les limites entre espace d’exposition, de sexualité, de mémoire et de critique sociale.

Quand la marginalité devient tendance : le piège de la récupération

Mais à trop vouloir montrer, à trop vouloir nommer, ne risque-t-on pas de figer ? Cette théâtralisation croissante d’une « esthétique queer » pose problème. « Il y a une esthétique queer en architecture qui est en train d’émerger, mais j’aurais tendance à ne plus la qualifier de queer », nuance ainsi Janus Lafontaine Carboni. Pour elle, lorsque les codes de la marginalité deviennent des standards reconnaissables, régulés, codifiés, on n’est plus dans la subversion mais dans une nouvelle norme.

À Berlin, le Berghain, club mythique des cultures queer alternatives, en est un exemple ambigu : lieu de liberté mais aussi d’exclusion, où l’accès repose aujourd’hui sur une conformité implicite à une image attendue de la « queerness« . « Si tu ne corresponds pas au bon style vestimentaire ou corporel, tu n’entre pas. C’est une régulation esthétique. On reproduit des hiérarchies, des exclusions. Ce n’est plus queer ».

Dès lors, où chercher l’architecture queer aujourd’hui ? Peut-être dans ce qui échappe à la reconnaissance. Dans les luttes pour le logement, les expériences de squat qui renaissent à New York ou ailleurs, les pratiques de l’entre-soi non marchand, les brèches dans le tissu urbain.

Là où l’on construit sans permis. Là où l’on habite sans modèle. Une manière de penser l’espace depuis la vulnérabilité, la précarité, mais aussi la solidarité. Non pas pour ériger des utopies monumentales, mais pour dessiner des lieux poreux, souples, désarmants. Des espaces queer, donc, pas comme objets figés mais comme pratiques vivantes de résistance.

À lire aussi : Féminin ou masculin, la décoration a-t-elle un genre ?