Rick Owens transforme le Palais Galliera en un temple païen, hanté par ses icônes, ses blessures, ses visions et sa muse. Une rétrospective comme un acte de foi, entre sacré et subversion, où chaque vêtement devient autel.

À lire aussi : Exposition : Paul Poiret, l’art total d’un couturier visionnaire

Les majuscules comme sculptures

« J’AI FAIT DE MON MIEUX POUR OFFRIR UNE ALTERNATIVE AUX ESTHÉTIQUES CULTURELLES STANDARDS, DANS LESQUELLES NOUS NE NOUS SENTONS PAS TOUS REPRÉSENTÉS… JE NE REJETTE NI NE CONDAMNE RIEN, JE PROPOSE JUSTE UNE AUTRE OPTION. » Rick Owens

Un détail ne passe pas inaperçu dans l’exposition « Temple of Love », qui emprunte son titre à celui d’une chanson du groupe The Sisters of Mercy : toutes les citations du démiurge de la mode sont rédigées en lettres capitales. Un choix typographique totalement assumé, qui relève à la fois de l’esthétique et du manifeste.

Pour celui qui a débuté comme patronnier, les majuscules sculptent. Blocs typographiques, elles rappellent ses vêtements à l’architecture brute, ses silhouette imposantes ou encore ses sculptures de béton. Héritées des codes de la scène punk, gothique et industrielle, elles fonctionnent aussi comme un clin d’œil aux marges, là où s’est forgé toute son esthétique. Une typographie de la différence, en somme.

Une AUTRE vision de la mode

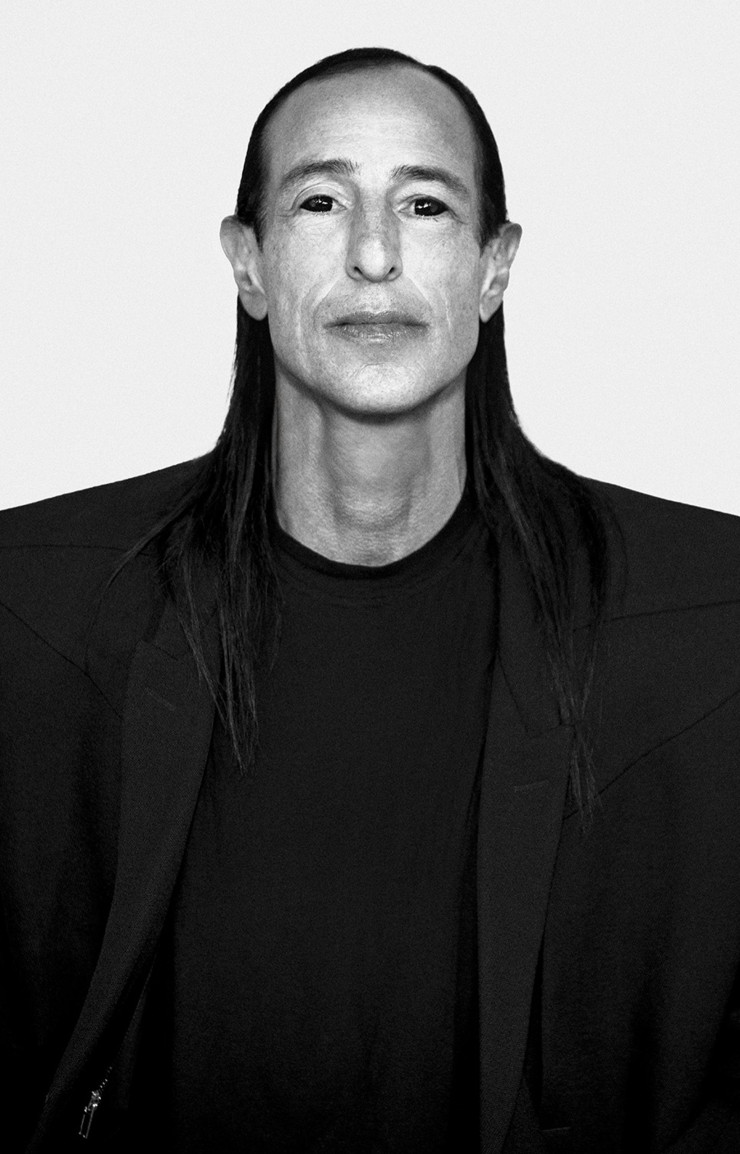

Rick Owens ne conçoit pas une exposition comme une simple mise en vitrine. À travers « Temple of Love », il transforme le musée de la Mode en sanctuaire total, réactivant l’idée wagnérienne du Gesamtkunstwerk – cette œuvre d’art totale où tout concourt à une immersion sensorielle et spirituelle. Le sol, les murs, la lumière, les textures, le jardin, le mobilier : rien n’échappe à sa maîtrise. Dès l’entrée, les visiteurs sont plongés dans une pénombre aux murs tendus de feutre brun, une matière centrale dans ses créations.

Les silhouettes, aux visages d’androïdes et aux chevelures huilées, semblent participer à un rituel, en suspens entre science-fiction dystopique et procession sacrée. Les neuf chapelles introduisent ses références et ses obsessions : son enfance catholique, le glamour hollywoodien des années 1930, Charles James, le détournement vestimentaire, l’Art Déco… Depuis son intégration en 1987 au sein du studio de Michèle Lamy, qui deviendra son grand amour, en passant par la création de sa marque en 1992, jusqu’à son installation en 2003 à Paris.

Subversion et sacralité

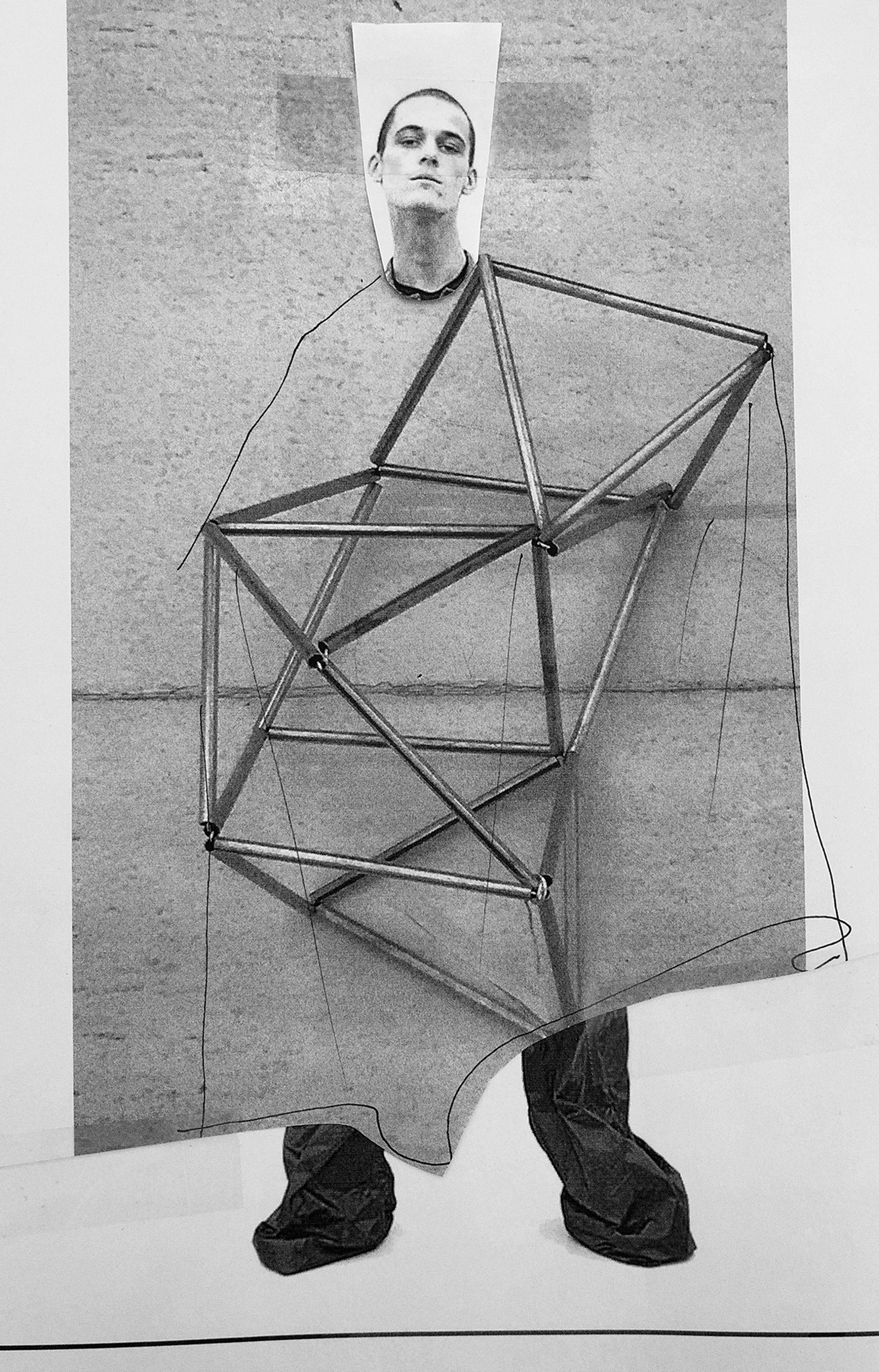

Dans la deuxième salle où s’aligne les podiums, d’un geste aussi radical que poétique, Rick Owens a ouvert les rideaux du musée pour laisser entrer la lumière naturelle, une première à Galliera. « Le textile est fragile, mais le vêtement vit, se décolore, se transforme », justifie-t-il. Il accepte l’altération comme partie prenante de son processus créatif, dans une forme de beauté imparfaite, en opposition au fétichisme du neuf.

« LES VÊTEMENTS QUE JE CRÉE SONT MON AUTOBIOGRAPHIE. ILS SONT L’ÉLÉGANCE CALME À LAQUELLE J’ASPIRE ET LES DÉGÂTS QUE J’AI CAUSÉS EN CHEMIN. »

De part et d’autre de cet espace chrono-thématique, où l’on voit clairement l’arrivée de la couleur dans les collections et les silhouettes devenir plus amples, se niche un espace interdit aux mineurs, où les photos sont interdites, qui célèbre la « joie de la décadence » et « les créatures joyeusement dépravées », entre fétichisme et mémoire underground. Au centre, une sculpture grandeur nature de Rick Owens en train d’uriner, conçue à l’origine pour sa maison, incarne la tension constante entre dérision et sacralité.

De l’autre côté, on pénètre dans l’intimité du couple avec la reconstitution de leur chambre à Los Angeles avec le lit – première pièce de mobilier créé par Rick Owens -, des flacons de parfum et une bibliothèque où s’empilent les livres, seuls bien que le couple ait emporté avec lui lors de son départ en 2003.

L’expérience dépasse largement les murs du palais. Dans le jardin, trente PRONGS, des sculptures brutalistes en béton inspirées du mobilier dessiné par le créateur et sa muse-compagne Michèle Lamy, émergent dans le square tandis que des ipomées bleues, fleurs fétiches de son enfance californienne, ont été plantés.

La façade Renaissance voit ses trois statues enveloppées d’un coffrage recouvert de capes brodées de sequins, dans un geste quasi liturgique, pour devenir les Sisters of Mercy (toujours en référence au groupe de rock gothique), arborant les fameuses épaules pointues, et qui regardent vers le Palais de Tokyo où nombre de ses défilés ont été organisés.

La beauté des marges

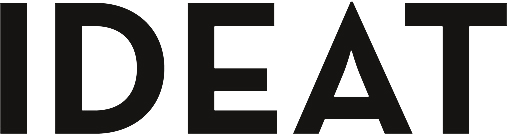

Surnommé « le seigneur des ténèbres de la mode », Rick Owens a construit en trois décennies un univers radical et cohérent, à la lisière de l’avant-garde et de la scène queer. Il sculpte ses vêtements comme des architectes modèlent la matière : par le biais du patronage, du drapé, de la coupe biaisée ou encore de l’emboîtement. À rebours du prêt-à-porter formaté, son approche tient de la performance conceptuelle autant que de l’artisanat pur.

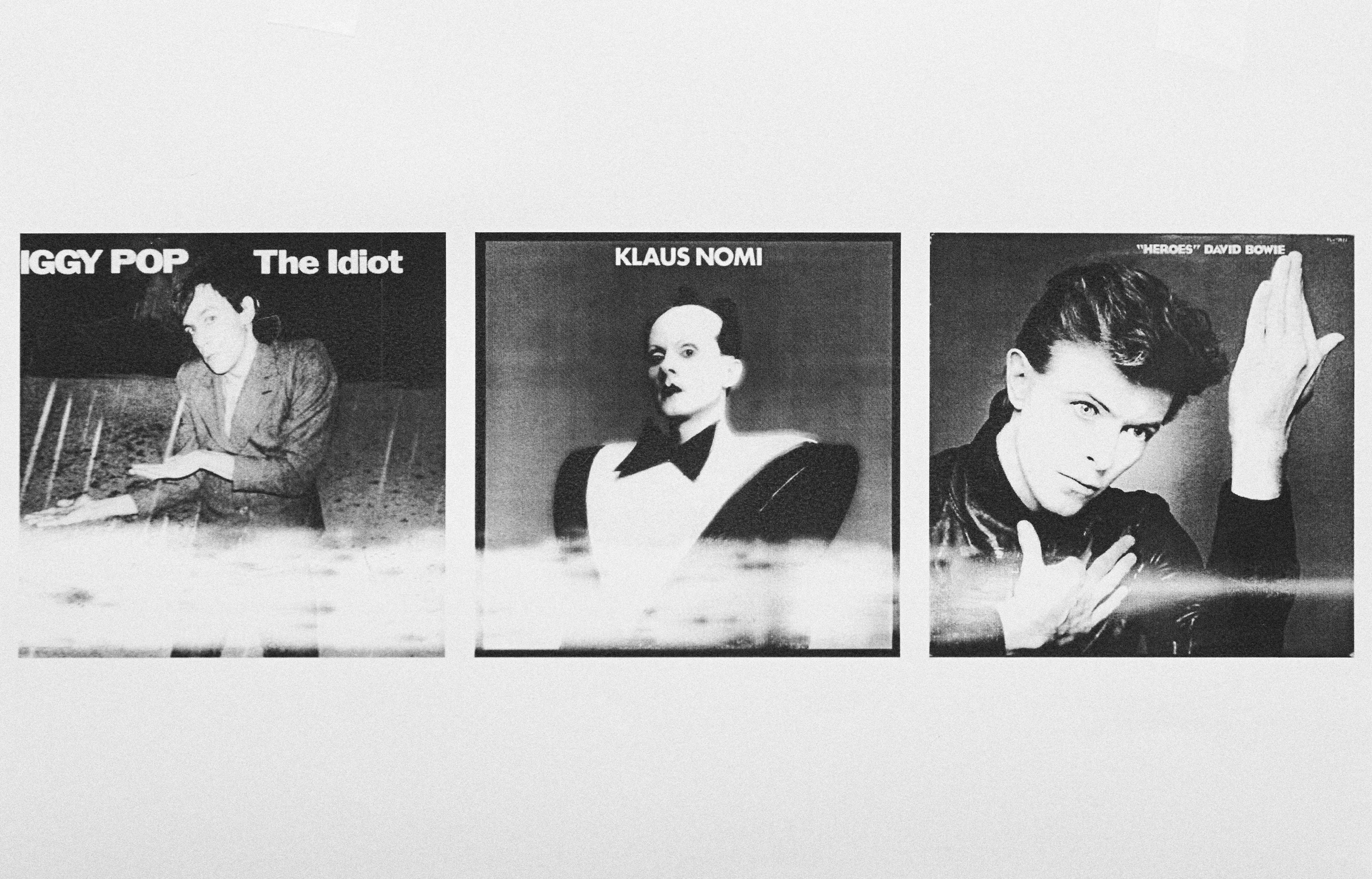

Ce qui frappe dans cette première rétrospective parisienne, c’est la puissance de son récit. Il expose ses failles, ses combats, ses inspirations, ses réflexions sur l’amour, la beauté et la différence célébrant l’étrangeté, la vulnérabilité, la transformation. Il assume l’héritage catholique de son enfance à Porterville, cite Charles Baudelaire, Joseph Beuys, Joris-Karl Huysmans, expose Salomé dansant devant Hérode de Gustave Moreau, ses trois vinyle fétiches – Klaus Nomi, Iggy Pop et David Bowie.

Mais surtout, il érige Michèle Lamy, sa muse, partenaire et double artistique, en figure centrale de cette liturgie païenne qui célèbre toute la force des femmes.

> Exposition « Rick Owens, Temple of Love », au Palais Galliera, à Paris, jusqu’au 4 janvier 2026.

À lire aussi : Paris a sa boule de feu : la vasque des Jeux de 2024 s’installe dans la légende