Cet été, le Bazaar St So – ancienne gare de 5 000 mètres carrés réhabilitée en 2020 au cœur de Lille – accueille une fête pas comme les autres, orchestrée par le WAAO. Implanté sur le site, ce centre d’architecture et d’urbanisme propose une exposition qui mêle une grande diversité de médiums et d’artistes pour explorer « L’envers de la fête », dans ses dimensions politiques, sociales et architecturales.

À lire aussi : Refuges, backrooms, squats : où vit l’architecture queer ?

Structures éphémères, désirs durables : anatomie de l’espace festif

Ici la structure d’une boule à facettes monumentale, là les vestiges d’une soirée débridée, à l’instar de mobylettes filant vers des discothèques abandonnées, sous le regard de corps exaltés… L’exposition « L’envers de la fête » dévoile les coulisses de ce monde et fait écho au thème Fiesta, développé par la ville de Lille à l’occasion de la septième édition de lille3000.

L’idée est « party » d’une boule à facettes XXL, justement. Nommée Ball Theatre et conçue pour réveiller nos désirs d’utopie, cette masterpiece a été imaginée par le Studio Muoto, Georgi Stanishev et Clémence La Sagna pour le pavillon français de la Biennale d’architecture de Venise en 2023. Elle n’a ensuite été présentée qu’une seule fois, à Leipzig (Allemagne), dans la Techne Sphere, ce complexe industriel situé dans le quartier de Plagwitz.

Mais selon Léonie Debrabandère, directrice du WAAO et co-commissaire de l’exposition, cette installation immersive abordait à l’époque trop timidement l’envers de la fête. « J’ai donc proposé à Georgi Stanishev et à Gilles Delalex, du Studio Muoto, d’approfondir leur réflexion en leur confiant le co-commissariat de cette exposition, portée également par les conseils scientifiques d’Arnaud Idelon, spécialiste de la culture nocturne et des tiers-lieux. Elle réunit seize artistes issus d’horizons très variés. » Deux d’entre eux figurent dans cette demi-sphère, dont il ne reste volontairement ici que le squelette.

La structure évoque pour certains une agora, pour d’autres un vaisseau spatial, mais nul doute qu’elle est tournée vers l’avenir, comme en témoignent les lettres de l’œuvre L’Avenir (2015) de Thierry Verbeke, accrochées à son armature. Elle accueille également une installation des Lillois de Neocore – une association réunissant les cultures urbaines et numériques autour d’ateliers et d’événements -, conçue spécialement pour l’exposition. Ce collectif d’art numérique, ancré dans les esthétiques visuelles des générations Y et Z, a imaginé une régie interactive mêlant des images d’archives captées lors de fêtes locales — dont l’une a eu lieu ici même — à des images captées en temps réel des visiteurs. Par ce dispositif, les membres de Neocore entendent affirmer leur position hybride de techniciens et d’artistes visuels.

Entre rave et reliques : fragments sensibles d’une euphorie commune

Le parcours est scindé en deux parties, à la fois physiquement et intellectuellement. La basse est réservée aux œuvres immersives et grandioses, la haute à l’image et à l’intime. Le premier chapitre rend visible l’architecture de la fête, souvent dissimulée par la fête elle-même. Le second met en lumière la manière dont nous habitons ces espaces.

Dès l’entrée, nous sommes happés par les peintures regroupées sous le nom de Fête (2010-2018) de Thomas Lévy-Lasne, qui nous plonge dans l’ambiance. Un peu comme tout le monde, l’artiste a photographié ses soirées, mais à sa manière : en gros plan ou en contre-plongée, laissant souvent les personnages hors champ, coupés par le cadre. Puis, une fois rentré chez lui, encore porté par l’ivresse de la nuit, il les a reproduites à l’aquarelle sur papier. Très colorés et hyperréalistes, ces formats de 15 × 20 centimètres traduisent ce moment suspendu, juste après l’effervescence de la fête.

En contraste, les commissaires présentent Architecture de la teuf (2019-2024) : un projet documentaire en noir et blanc de Julie Hascoët. Il révèle aux yeux de tous les constructions autonomes, érigées lors de free-parties clandestines, pour souligner le rôle de l’architecture collective dans le sentiment d’appartenance à une communauté, comme par exemple un bar improvisé dans le coffre d’une voiture. Ici, l’humain est absent. Seules figurent dans les photographies ces structures de fortune.

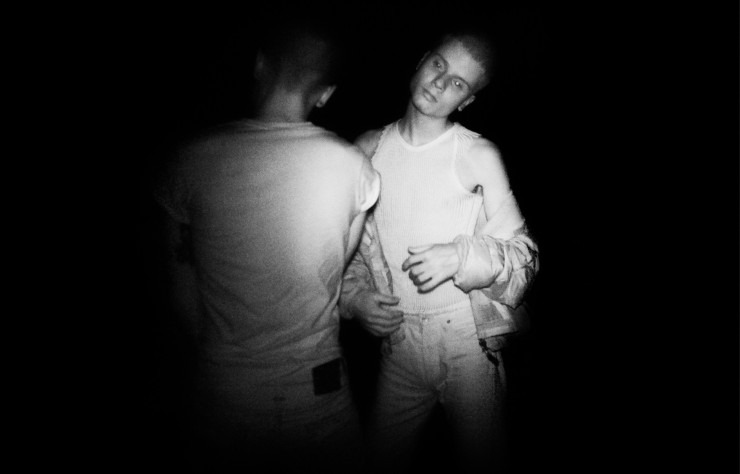

Les photographies de la série Infra (2015-2016) capturées par l’artiste agoraphobe Rebecca Topakian, dévoilent au contraire des corps en état de transe dans des clubs techno. En les regardant, on croit presque entendre les sons, comme un écho d’un moment furtif, déjà passé. Ce moment-là, Gwendoline Perrigeux s’y intéresse dans ses Pousses d’été : des confettis et déchets de fête coulés dans du béton, formant des colonnes en ruines, vestiges poétiques d’une euphorie collective.

Dans Bande organisées (2024), Tony Regazzoni, quant à lui, nous emmène sur les traces bien réelles des discothèques italiennes de l’âge d’or des années 1970, aujourd’hui abandonnées. Son installation immersive rend hommage à ces lieux autant qu’à la manière dont on s’y rendait : à mobylette ! L’artiste français en présente trois, chacune positionnée face à une pyrogravure représentant ces temples rétrofuturistes, éclairée par les phares. Le visiteur est invité à s’asseoir dessus et à enfiler un casque dans lequel sont diffusés des récits sonores imaginés par de jeunes artistes queers. La fête est palpable. Elle se traverse ici comme un voyage, d’un territoire à l’autre, du before à l’after, dans des ambiances allant de l’extase à la mélancolie, mais toujours poétiques.

> Exposition « L’envers de la fête », au Bazaar St So à Lille, jusqu’au 7 septembre 2025. Plus d’informations ici.

À lire aussi : Tendance : ces clubs qui ont redéfini l’architecture de la fête