Pourquoi avoir donné ce titre, « Designers(s) du design » à l’exposition que vous avez montée pour Lille 2020, capitale mondiale du design ?

Jean-Louis Fréchin : La France n’est pas un pays de design mais de designers, de même que ce n’est pas un pays d’industrie mais d’industriels. L’exposition souligne la diversité salutaire de la discipline et de sa pratique. Trop souvent encore, si vous créez des meubles, vous êtes un décorateur et si vous travaillez pour un industriel, vous êtes un ingénieur… La dimension rebelle de « Designer(s) du design » est d’avoir cassé tous ces silos et d’avoir mis en avant la capacité des gens bien formés de passer d’un registre à l’autre.

Vous avez étudié l’architecture, puis le design. Pourquoi ce double cursus ?

Il est à la fois le produit d’une frustration – le temps de l’architecture est très long – et d’une déception d’étudiant : lors d’une exposition sur Ricardo Bofill, en voyant toutes ces colonnes doriques en béton doré, je me suis dit que j’étais né trop tard, moi qui ne rêvais que de Bauhaus, de fonctionnalisme et de modernité. J’ai alors intégré l’ENSCI et ne l’ai pas regretté.

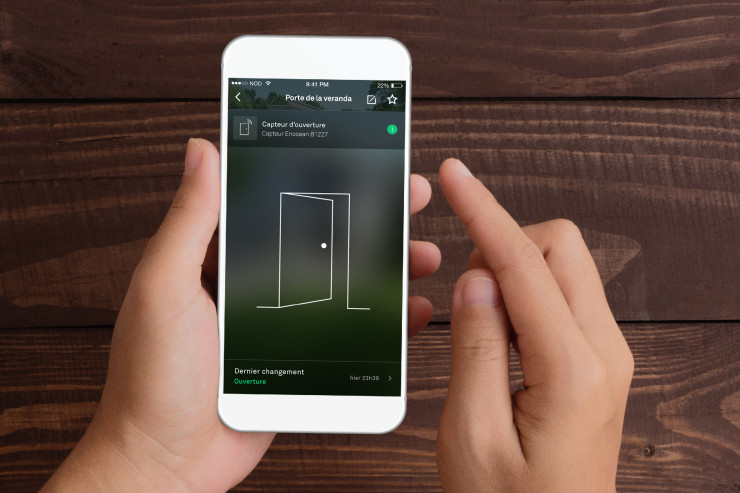

Vous êtes, avec votre agence NoDesign, un pionnier du design numérique français. Qu’en est-il de la relève ?

Mon sujet n’est pas de mettre du numérique dans le design, mais d’emmener le design dans le numérique. Savoir coder est aujourd’hui l’équivalent de savoir maîtriser le travail du bois, du plastique ou du métal autrefois. Le numérique n’est pas une spécialité du design ni un outil. Il devrait créer l’esthétique d’une nouvelle révolution industrielle et la vraie relève serait que tous les designers changent leur manière de faire des objets.

Une approche du design systémique, globale…

De même que l’écologie n’est pas une spécialité du design, mais est présente, transversalement ?

Oui, exactement.

Comment la conscience environnementale se matérialise- t-elle aujourd’hui dans le design ?

Historiquement déjà, trois designers ont posé les fondamentaux d’une responsabilité par rapport à ce que l’on utilise comme matériaux et comme ressources : Richard Buckminster Fuller (faire plus avec moins), Victor Papanek (pour l’aspect davantage social) et Enzo Mari (avec son ouvrage Autoprogettazione sur la récupération de matériaux). Aujourd’hui, il s’agit d’avoir une approche systémique, globale, pour concevoir les choses avec le minimum d’empreinte carbone, du berceau à la tombe.

« Le risque de l’écologie dans le design est d’être une religion, plus qu’une science ou une raison »

L’éco-conception, donc…

Non, car l’écoconception est une spécialité et, à mes yeux, tout ce qui transforme le design en spécialité signifie la mort du design. Le design souffre d’une inculture scientifique, surtout en France, et le risque de l’écologie dans le design est donc d’être une religion, plus qu’une science ou une raison. Le moteur absolu de la raison écologique est ce qu’on appelle l’interdépendance. Isabelle Daëron, par exemple, illustre très bien comment un designer peut s’attacher à la gestion de l’interdépendance : son projet, « Aéro-Seine », développé pour FAIRE Paris (l’« appel à projets urbains innovants » a lieu chaque année, NDLR), utilise le réseau d’eau non potable de la ville de Paris pour refroidir la chaussée.

Vous-même, comment abordez-vous l’interdépendance ?

Chez NoDesign, nous nous sommes attelés à la mesure des émissions de gaz à effet de serre pour un client et nous nous sommes alors aperçus qu’il n’y avait, en matière de carbone, aucune traçabilité de la chaîne des sous-traitants. Nous avons donc créé un outil numérique, une sorte de traceur, qui mesure la chaîne du carbone dans la fabrication d’un produit tout au long de son cycle de vie. Par ailleurs, nous essayons de gérer tous nos projets avec éthique. Si l’exposition « Designer(s) du design » doit être amenée à se déplacer, les tables, produites localement, ne prendront ainsi ni la route, ni l’avion, ni le bateau mais seront revendues ou données à des Lillois qui en ont besoin. Chez NoDesign, la seule chose que nous transporterons sera l’immatérialité et les œuvres.

La technologie, à la fois remède et poison

Entre les batteries au lithium et la consommation énergétique des centres de données, l’empreinte environnementale du numérique semble massive…

C’est effectivement une réalité. Comme le disait le regretté Bernard Stiegler, chaque technologie est un « pharmakon » (notion empruntée à Jacques Derrida, qui lui-même l’avait empruntée à Platon, NDLR), soit à la fois un remède et un poison. Au début, le numérique était très frugal (le logiciel d’Apollo tient sur 3 octets de la mémoire de votre ordinateur), il y avait une efficacité dans la manière de coder car les ressources étaient rares. Plus on a avancé, plus on a utilisé la puissance brute absolue. Aujourd’hui, on fait avec le numérique ce qu’on pourrait faire avec un crayon, donc oui, il y a des dérives. Par confort. Par paresse. Cela dit, les gains et les économies de CO2 permis par le numérique, en regard des déplacements ou des traitements des machines, restent positifs.